« Le cinéma et la littérature nous ont donné du vampire une représentation qui ne correspond guère à ce que décrivaient les chroniques des XVIIe et XVIIIe siècles. »

Jean Marigny, La Fascination des vampires, Paris, Klincksieck, 2009, p. 41.

Je dois commencer par un aveu très pénible qui m’attirera bien des regards incrédules, stupéfaits, voire sarcastiques : je n’aime pas le cinéma fantastique. « Manifestation égotiste d’oniriste égocentrique », susurrerait ma psychiatre. Je l’aime bien. Alors, si elle le veut…

Toute ma vie, je me suis imaginé des scènes possibles – et me suis attristé parce qu’elles ne se produisaient pas dans la réalité. Un exemple : lorsque je lis un récit fantastique, je me fais d’emblée mon petit cinéma. Selon mon imagination et mes convenances, j’imagine mon château, ma salle de réception pleine d’armures, ma ruelle sordide, ma forêt qui geint sous les assauts du vent, je règle le volume de l’orage et l’espacement des éclairs, je bavarde avec ma/mon fantôme, aux traits aussi vaporeux que je le veux, je rêve Carmilla selon mes canons esthétiques – plutôt grande, pas maigre, une bouche cerise aux lèvres pulpeuses. Et je voue aux gémonies tout metteur en scène qui oserait me présenter un visage émacié dont les lèvres rappelleraient la cicatrice d’un coup de bistouri rageur. Bref, je n’aime pas que l’on malmène mes rêves – et quel rêve jamais se réalise dans ses moindres détails ? Non, décidément, je reste dans mon monde, quitte à connaître la déception plus tard – qui n’a jamais soupiré en assistant au naufrage d’une de ses utopies me jette la première pierre. Si je ressens un faible très fort pour Le Bal des vampires, le chef-d’œuvre absolu de Roman Polanski, que je regarde à intervalle régulier, c’est que le film ne se fonde sur aucun roman et ne peut donc s’opposer à mes propres représentations. On m’objectera que la plupart des films ne se fondent pas sur une œuvre écrite. Répétons alors que mon aversion pour le cinéma fantastique s’explique par ma préférence pour l’imaginaire et non pour une réalité imposée. Un livre est une porte grande ouverte ; un film, des grilles rouillées qui se referment sur vous. Dans le cas de Polanski, l’humour fait oublier bien des désavantages.

« Vampire, vous avez dit vampire ? » Certes, mais de quel vampire voulez-vous parler ? On en connaît trois, comme les mousquetaires : le vampire folklorique, le vampire « classique », ou « littéraire », de Bram Stoker, en 1897, qui a longtemps servi de « modèle de base », et un vampire cinématographique avec les exigences du septième art. Certes, les trois mousquetaires étaient quatre. Posons alors que d’Artagnan serait le vampire dans les jeux de rôles – que je ne pratique pas et que je ne traiterai donc pas.

Je propose deux grandes parties à cette introduction. La première, je la consacre à décrire (vite) le vampire et ses mœurs dans Dracula – et surtout, à séparer ce que Stoker a puisé dans le folklore vampirique et les épices qu’il a ajoutées à la farine de base ; dans le second, j’étudie quelques séquences vampiriques privilégiées par le cinéma et les éléments qu’il a apportés lui-même au matériau de Stoker.

Bram Stoker a campé, de deux manières, le personnage qui allait devenir le plus grand mythe littéraire de l’humanité : par un cours ex cathedra, d’abord ; par la description d’actes de son personnage, ensuite.

Arrivé aux trois quarts de l’intrigue[ref]Je me sers de l’édition parue au Livre de poche, en 2009. Le « cours » est dispensé p. 363-370[/ref], Van Helsing entreprend la grande traque de Dracula et, avant de filer sur le sentier de la guerre, désire que ses groupies (ses sbires, si l’on préfère) soient bien au fait des caractéristiques de l’adversaire qu’ils vont traquer. Voici la synthèse de son docte enseignement – les forces du vampire, d’abord, ses points faibles ensuite[ref]Un astérisque (*) indique que Stoker a puisé dans les éléments folkloriques (Hongrie, Serbie, Roumanie, Russie… seuls des détails diffèrent, la plupart du temps). Deux astérisques (**) soulignent une création. Le grand problème : Bram Stoker a-t-il lu la novella « L’Étranger des Carpates », longtemps anonyme, mais dont on vient de retrouver l’auteur (Karl von Wachsmann) et le texte original (1844) ? Les ressemblances sont plus que troublantes. Elles sont réunies dans la petite préface à l’édition française du texte (L’Étranger des Carpates, Paris, Le Castor Astral, 2013). L’éditeur prend bien des risques en imprimant, sur la languette d’accompagnement : « Le livre que Dracula a vampirisé ! » C’est Montague Summers qui, le premier, a exhumé le texte (publié sans nom d’auteur) et l’a présenté en anglais dans son anthologie Victorian Ghost Stories (1933), sous le titre « The Mysterious Stranger ». Il prétendait l’avoir trouvé dans une revue – il a été démontré que c’était impossible : les dates ne concordaient pas. À tel point que j’ai longtemps défendu l’hypothèse d’une mystification du brave révérend – qui n’en était pas à une gaudriole près : il n’était par exemple pas plus révérend que je ne suis prince consort.[/ref]. Le cinéma exploitera presque toutes ces caractéristiques – mais en accentuera certaines jusqu’à plus soif. On s’apercevra bien vite que Stoker a davantage créé que puisé.

> Il a la force de vingt hommes (*).

> Il est nyctalope (*).

> Il est nécromant (**)[ref]Sans doute même a-t-il appris cet art à l’école de Scholomance où, paraît-il, le diable donnait ses cours – et conservait un des étudiants en guise d’émoluments. [/ref].

> Il est maître des éléments (orage, brouillard, tempête) (*).

> Il change de place à la vitesse de l’éclair, où il le veut (**).

> Il peut changer de forme (brouillard, loup, poussière)[ref]Les trois superbes vampires qui tentent de séduire Jonathan, dans le film de Coppola, apparaissent d’abord sous forme de poussière.[/ref] (*), chauve-souris (**).

> Il commande à des formes de vie inférieures (rat, hibou, renard, loup…) (**).

> Il se régénère grâce au sang humain qu’il suce avidement[ref]Tous les protagonistes ont pu voir les traces de morsures sur le cou de Lucy. Il s’agit du fameux « baiser vampirique » que d’aucuns comparent à une fellation. Pareille caractéristique se classe également parmi les faiblesses du vampire : s’il ne trouve pas de sang, il dépérit. Je ne puis faire suivre cette caractéristique d’une ou de deux astérisque(s). Dans les folklores, le vampire vient manger chez lui, comme de son vivant. Quand il s’éveille pour la première fois dans sa tombe, il consomme ce qu’il trouve – jusqu’à… son suaire et les parois de son cercueil. Manger n’importe quoi inclut, bien entendu, de la viande (surtout le foie et le cœur), du sang, humains ou non. En revanche, Bram Stoker s’est montré créatif en limitant la nourriture du comte – d’où la célèbre phrase (que l’on trouve déjà chez von Wachsmann) : « Je ne bois jamais… de vin. »[/ref].

> Il aspire le sang par succion, en mordant le cou de la victime[ref]« Contrairement à la croyance, le vampire, de manière générale, ne suce pas le sang en perçant la veine jugulaire avec ses canines, mais absorbe le sang directement par les pores de la peau (certains arrachent carrément des morceaux de chair pour s’abreuver goulûment). Jean-Paul Ronecker, B.A.-BA des vampires, Puiseaux, Pardès, p. 108. Ce petit livre constitue la meilleure initiation au vampire dans la réalité. L’auteur ne cache d’ailleurs pas ses intentions : « Ce livre se veut être, en quelque sorte, une réhabilitation du mythe face aux déformations que lui font subir non seulement la littérature et le cinéma, mais aussi quelques auteurs mal informés. Les créatures de la nuit évoquées dans ces pages vous surprendront peut-être, car elles ne ressemblent pas beaucoup au comte Dracula, qui n’est lui-même qu’une copie ridicule, bien qu’il incarne aujourd’hui l’archétype du vampire aux yeux du public ignorant. » Op. cit., p. 7.[/ref] (**).

Les points faibles :

> Il perd ses puissances exceptionnelles pendant le jour (**).

> Il ne peut entrer sans y avoir été invité, mais, une fois la permission accordée, nul ne peut désormais interdire sa venue (**).

> Il est sensible à la bimbeloterie religieuse (croix, hostie, eau, balle en argent bénites…) (**).

> Il ne supporte pas l’ail, ni même les fleurs d’ail (*).

> Une branche de rosier sauvage déposée sur sa tombe l’empêche de sortir (*).

> Un pieu enfoncé dans son cœur l’élimine à jamais[ref]Une fois encore, je ne puis faire suivre cette caractéristique d’une ou de deux astérisque(s). Le folklore parle en effet souvent du pieu – et, comme d’aucuns croient que le vampire a deux cœurs, ils préconisent parfois de se servir du pieu comme d’un pal. Toutefois, le cérémonial de destruction est plus compliqué, puisqu’il comporte au moins trois phases : percement du cœur, décapitation et crémation. Certains folklores ajoutent d’autres gâteries, mais le processus en trois temps revient presque partout. Dans la suite, sera traité un problème à première vue absurde : combien de coups sur le pieu faut-il frapper pour éliminer la/le vampire ?[/ref].

> Il doit reposer dans sa terre natale – ne serait-ce qu’une mince couche de celle-ci dans un cercueil[ref]Ce qui explique pourquoi le comte a dû faire venir, en Angleterre, bon nombre de cercueils contenant de la terre extraite de son parc[/ref] (**).

> Il ne peut pas franchir une surface liquide, sauf à marée basse, ou une mer étale (**).

> Tout être humain mordu par un vampire devient vampire à son tour[ref]L’exemple de Lucy est encore bien présent dans l’esprit de tous les auditeurs.[/ref] (*).

Au cours de ses discussions avec le comte, Jonathan Harker a remarqué deux caractéristiques étranges chez lui :

> Il ne projette pas d’ombre[ref]Il remarque surtout ce détail quand les trois femmes vampires entrent dans sa chambre pour le violer.[/ref] (**) et ne se reflète pas dans un miroir[ref]Pareille caractéristique dérive sans doute de l’habitude de recouvrir les miroirs dans la chambre d’un mort, « car l’âme du mort, en s’échappant du corps, pouvait se trouver piégée par la surface réfléchissante et être renvoyée vers le cadavre, le transformant en vampire ». Jean-Paul Ronecker, voir note n° 6, p. 102. Jean Marigny précise pourtant que ces deux caractéristiques se retrouvent dans certaines régions des Balkans.[/ref] (**).

> Il a des dents particulièrement affûtées[ref]Les dents, non les canines en particulier – encore que, mais rarement, Stoker fasse allusion à celles-ci (Dracula, p. 307). Nous reviendrons sur ce point.[/ref] (*).

Je ne fais pas entrer les lèvres rouge vif dans les caractéristiques vampiriques. Certaines gens « normaux » présentent une bouche écarlate, même si on n’en rencontre pas tous les jours.

À ce détail près, Jonathan ne livre pas grand-chose du physique du comte sauf qu’il a une haleine fétide[ref]Ce qui, hélas, ne constitue pas une caractéristique limités aux vampires.[/ref], que sa peau est glacée et qu’il arbore une impressionnante moustache dont le cinéma le privera dans la majorité des films[ref]Sauf dans les films interprétés par John Carradine, dans les années quarante, et dans Les Nuits de Dracula (1970).[/ref]. Un détail importe, pourtant : sans être sympathique, il n’est pas hideux[ref]Une des rares exceptions : le film de Murnau (ou le remake de Herzog, avec Klaus Kinski, tellement laid au naturel qu’un critique mauvaise langue a souligné qu’il n’était pas nécessaire de tant le maquiller pour effrayer le public).[/ref] (**), contrairement aux vampires du folklore[ref]Leur horrible aspect est admirablement décrit dans : Jean-Paul Ronecker, voir note n° 6, p. 43. Il faut convenir qu’une personne sortant de sa tombe, par ses propres moyens, nue, sanglante, échevelée, recouverte de terre et de mousse, dents en débris, dégoulinant de bave, les yeux rubis ne se présente pas sous son meilleur jour.[/ref]. Il donne une impression de force et représente le type même du vieillard grognon, mais resté bien vert – ce type de vieillard qui se lève à cinq heures du matin, empoigne sa cognée et transforme des bûches en étoupe[ref]Il est étrange que le film de Coppola, si fidèle au roman, le présente comme un vieillard oublié dans les toilettes d’un hospice.[/ref]. Au demeurant, ce n’est pas un débris perclus de rhumatisme et d’arthrose qui pourrait se permettre de descendre la paroi d’une tour en rampant, pieds nus, la tête en bas ! À Londres, Jonathan constate avec effroi que le comte a rajeuni – mais toujours sans préciser si l’homme est une créature repoussante comme Mr Hyde ou un bellâtre semblable à David Peel. Mina lui trouve un aspect sauvage, brutal – mais ne va pas jusqu’à parler de laideur[ref]En fait, le Dracula tel que se le représente monsieur Tout-le-Monde ramène bien davantage au Lord Ruthven, de John William Polidori (1819), qu’au personnage de Bram Stoker.[/ref].

Quitte à me répéter, je n’ai vu qu’une vingtaine de films de vampires – assez pour savoir que le cinéma n’a pas repris toutes les caractéristiques du vampire tel que le décrit Van Helsing – il a préféré s’appesantir sur les plus théâtrales, celles que l’on peut gonfler à l’excès, comme une monstrueuse grenouille. Par exemple, parmi les protections vampiriques offertes par la religion, il a privilégié le crucifix. Quoi de plus normal que pareil choix du côté du cinéma ? Un livre est fait pour imaginer ; un spectacle, pour frapper au moins l’oeil. Il est donc aisé de comprendre pourquoi le cinéma a surtout insisté sur les scènes qui impressionneront le spectateur – comme un vampire horrifié par une croix.

Nous examinerons ainsi : le physique, le sourire, le reflet perdu, les méthodes pour lutter contre l’ennemi, les méthodes pour le rayer de la carte.

De la hideur à la beauté saccharinée

Les vampires laids (donc, semblables aux vampires folkloriques), il faut se lever tôt pour en découvrir au cinéma. Certes, le premier grand film de vampires de la cinématographie (Nosferatu, de F. Murnau, et son remake) en présente un joliment hideux, mais c’est bien l’exception qui confirme la règle. Avec une autre exception non significative dans Le Bal des vampires – il ne s’agit pas du comte ni de son fils, mais de la foule qui se réunit au bal, « des vampires laids, bêtes et méchants[ref]Critique de Louis Chauvet, parue dans Le Figaro du 2 février 1968. Critique au demeurant entièrement démolisseuse qui se termine sur un incompréhensible : « Un film inutile dont émane un irrésistible ennui. »[/ref] ».

Depuis Bela Lugosi et, surtout, Christopher Lee, la laideur vampirique n’est plus de mise. Le premier avait retenu l’attention de Tod Browning qui l’avait découvert en assistant à une représentation théâtrale de Dracula, à Brooklyn. Emballé, il avait engagé cet illustre inconnu pour le tournage de son film – après la mort de Lon Chaney, auquel Browning avait d’abord pensé. De Lugosi, il faut retenir son maquillage livide sur lequel ses lèvres rouges tranchaient sinistrement, sa stature longue, son port altier, sa cape[ref]Le véritable initiateur de ce vêtement de nobliaux, fut Hamilton Deane, pour sa version théâtrale de Dracula (Derby, 1924). Mais c’est Lugosi, au cours des représentations américaines de la pièce à New York, puis dans le film de Browning, qui l’imposa parmi la garde-robe du comte. On sait la suite. Désormais, un Dracula sans cape, c’est un gigot sans ail. La légende affirme même que l’on enterra l’acteur avec elle. [/ref] et, surtout, son regard de magnétiseur et son accent hongrois…[ref]De son vrai nom, Béla Blaskó (1882-1956), né en… Transylvanie, Lugosi s’exila dès 1919, en Allemagne d’abord, aux États-Unis ensuite, où il fit toute sa carrière. Le rôle de Dracula lui colla à la peau pendant toute sa vie.[/ref] qu’il cultiva soigneusement dans la suite.

Le second (1922-2015, Britannique) relança véritablement la « carrière » de Dracula par son interprétation dans le film de T. Fisher, en 1958. On retiendra de lui sa très haute taille (1,92 mètre), son port altier, sa voix de basse chantante, ses yeux injectés de sang et une énergie bestiale mal contenue qui explose parfois jusqu’à devenir sadisme. Somme toute, un gentleman psychopathe qui fascine, tant pour son côté gentleman que pour son côté psychopathe. En prime, une diction irréprochable… qui lui sera reprochée. Dans le roman de Stoker, le comte désire que Jonathan Harker lui enseigne un anglais parfait et, en particulier, la diction :

« Je serais heureux d’être comme la multitude [des Anglais], que nul ne s’arrête en me voyant, que nul n’interrompe son discours dès qu’il m’entend parler, à seule fin de ricaner. […] Vous n’êtes pas seulement venu chez moi comme agent de mon excellent ami Peter Hawkins, d’Exeter, à seule fin de me parler de ma nouvelle propriété de Londres. J’espère bien que vous prolongerez un peu votre séjour ici de sorte qu’à vous entendre, je pourrai saisir l’intonation de l’anglais. J’aimerais aussi que vous releviez la plus petite erreur que je commets lorsque je parle[ref]Dracula, p. 36. Dans Le Bal des vampires, le comte von Krolock (Ferdy Mayne) a conservé un certain accent – moins prononcé toutefois que celui de Bela Lugosi.[/ref]. »

Sur ce point, Bela Lugosi l’emporte sur Christopher Lee, trop shakespearien pour un comte de Transylvanie. Le reproche touche aussi Gary Oldman, également au centre d’un Dracula qui fait date.

Après le prosecco, le sirupeux – soit la mode des Dracula gommeux et gominés. Il suffit de renvoyer aux noms des bellâtres énumérés page 14 et d’y ajouter le trop sucré Robert Pattinson, héros de Twilight, une série pour adolescent(e)s que titille leur désir naissant, mais tellement mielleuse qu’elle foudroierait un diabétique. Le seul acteur a poussé une spécialiste du mythe sur les bords de la crise d’épilepsie – et pas d’épilepsie amoureuse. Je ne pourrais, mieux qu’Alain Pozzuoli, commenter pareil glissement de terrain :

« Sans doute est-ce lié au fait que l’auteur est mormon, mais la question mérite d’être posée, car, à l’évidence, le thème du vampire est vidé ici de toute sa substance, de tout l’attrait de l’interdit qui fit sa force et sa mauvaise réputation jusqu’ici. Dracula et ses ouailles étaient vus jusqu’à ce film comme le symbole de la sexualité triomphante, de la libération de tous les tabous ; or, dans Twilight, c’est la thèse inverse qui sous-tend tout le film, c’est-à-dire la résistance à tout passage à l’acte (voire son rejet). Au final, d’un sujet sulfureux, on a fait un film gnangnan à souhait ! Après le Coca-Cola light et la nourriture allégée, l’oncle Sam semble avoir inventé les vampires niais, bios, sans crocs, sans aura et sans saveur[ref]Alain Pozzuoli, La Bible Dracula. Dictionnaire du vampire, Paris, Le Pré aux Clercs, 2010, p. 33.[/ref] ! »

La dernière phrase semble envelopper Robert Pattinson comme une cape. Le jeune vampire représente l’exemple parfait du jouvenceau à quoi rêvent les demoiselles trop romantiques.

Somme toute, l’évolution du physique vampirique, du folklore au cinéma, semble une succession de boissons bien différentes les unes des autres : d’abord, de l’alcool de contrebande, rêche, puis des vins, du grand cru à la piquette, et enfin, des sodas trop sucrés.

De trop laid à trop beau, qui opte pour progrès ; qui opte pour déclin ?

Un certain sourire

À quoi reconnaît-on un vampire avant tout ? Il n’est guère à hésiter : il arbore deux canines blanc virginal (pas pour longtemps), démesurées, aiguës. J’irais jusqu’à écrire que ce type de dents constitue sa carte de visite.

Pourtant, d’où viennent-elles, ces dagues proéminentes ? Quelle tradition folklorique les entérine ? Quelles œuvres littéraires ? À dire le vrai, ni l’une ni les autres ne nous viennent en aide. Tant dans « Carmilla » que dans Dracula, il est question de dents acérées. Clarimonde, dans « La Morte amoureuse », va plus loin : elle pique le doigt de Romuald avec une aiguille avant de sucer le sang. Mieux encore : voici quelque vingt ans, le brillant vampirologue (et démonologue) que fut Roland Villeneuve m’écrivait : « Essayez donc de mordiller le cou de votre petite amie avec vos canines ! » Il concluait que seul le cinéma était responsable de cette caractéristique physique. Il faut reconnaître qu’elle est plus esthétique que les incisives hors pointure qu’arborent Nosferatu, chez Murnau comme chez Herzog, ou Les Vampires de Salem (1980). Qu’elles soient plus efficaces, j’y consens, mais rien à faire, à voir ces crocs déborder sur le menton comme deux gigantesques bananes, j’évoque d’emblée un Bugs Bunny mal dessiné par un moutard de quatre ans. Heureusement que le maquillage outrancier, effrayant de Nosferatu empêche le personnage de tomber dans le ridicule.

Inscrivons donc les canines dans les apports cinématographiques au mythe – au même titre que la cape, par le biais de Bela Lugosi. J’ajoute que presque toutes les photographies et cartes postales représentant des femmes vampires montrent une adorable créature dont les canines dégouttent de sang – ou arborent de minuscules pierres précieuses.

Histoire du reflet perdu

Comment commencer ? « Ah ! Je ris de me voir si belle en ce miroir » ou « Miroir, petit miroir, dis-moi qui est la plus belle ? » Les deux citations se centrent sur la beauté, et c’est là qu’est l’obstacle. Comment font-elles, les superbes Ingrid Pitt, Sharon Tate, Annette Stroyberg, Barbara Steele, Veronica Carlson, voire Fiona Lewis[ref]Une plantureuse fille d’auberge convoitée, puis vampirisée par Chagall, son patron. Elle commence à s’habiller et à se maquiller en grande dame quand celui-ci la mène au bal final.[/ref] pour nous offrir des bouches rouge rubis si bien dessinées, des yeux si pétillants au milieu d’un mascara parfait, les assassines bien en place, les décolletés jusqu’à la frontière très précise des mamelons – sans voir leurs reflets ? Comment font-ils, les bellâtres George Hamilton, David Peel, Louis Jourdan ou Frank Langella, pour apparaître avec des cheveux soigneusement calamistrés à la gomina de luxe, des visages glabres (sans aucune coupure de rasoir), des sourcils bien soulignés au henné ? Ces gens-là utiliseraient-ils une armée de groupies dévolues à leur perfection physique ?

Les vampires sans reflet apparaissent assez souvent (si j’ose écrire) dans les films de vampires : la discutable Petite Encyclopédie des vampires, de Pierre Maquet[ref]Secondé par un obscur tâcheron dont je n’ai retrouvé le nom nulle part ailleurs.[/ref], aligne tout de même une demi-douzaine de films à exploiter ce mythème – dont les deux Dracula de T. Browning et de Terence Fisher, Van Helsing, sans parler de la série Buffy contre les vampires. Toutefois, si l’on pense à d’autres caractéristiques, comme le tressaillement et le recul du vampire devant la croix chrétienne, il s’agit d’une petite goutte dans un lac de sang.

Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est dans l’immortel Bal des vampires que le mythème brille de ses mille feux. Très convoité par Herbert, le fils du comte von Krolock, Alfred-le-nigaud se retrouve en vilaine position, assis sur un lit, très près, trop près d’un jeune excité peu vêtu (Alfred l’a surpris au bain) qui n’hésitera devant rien pour forcer les portes. Pourtant, en une seconde, son malaise devient effroi : un grand miroir mural, face au lit, reflète… un Alfred tout seul qui préférerait se retrouver ailleurs. Près de lui, pas de jouvenceau en chemise à pans, pas de séducteur sur le sentier de la guerre, mais… rien. Alfred solitaire et penaud dans une pièce encombrée de meubles et de bibelots.

Miraculeusement échappé à Herbert qui le poursuivait à travers les couloirs, Alfred raconte sa terrible aventure à son bon professeur chez qui il a trouvé asile, et Polanski se permet un dialogue que certains pisse-copie n’hésiteraient pas à qualifier de « surréaliste » :

PROFESSEUR. Il est devenu fou furieux. Tu l’as excité ou quoi ?

ALFRED. Non, il s’est excité tout seul !

PROFESSEUR. (sceptique). Tout seul !… Tout seul !…

ALDRED. Oh ! Je voulais vous dire, Professeur…

PROFESSEUR. Quoi ?

ALFRED. La théorie d’Alibori[ref]Historien (imaginaire) du vampirisme dont Alfred lit régulièrement des passages au professeur. Quelque temps auparavant, il avait lu, à haute voix, que « les vampires ne projettent pas d’ombre et ne se reflètent pas dans les miroirs ».[/ref] est correcte.

[…]

ALFRED. Dans le miroir… j’étais seul !

PROFESSEUR. Explique-toi un peu plus clairement.

ALFRED. J’étais face à un miroir, assis sur le bord d’un lit et… euh… hé bien j’étais seul, et pourtant, il était à côté de moi, mais… il n’y avait rien de lui. Aucun reflet ! Rien ! Le vide !

PROFESSEUR. Même pas ses vêtements !?

AFRED. Même pas sa chemise.

PROFESSEUR (hochant la tête, voix triste). J’aurais tant aimé voir cela !

ALFRED. On ne voyait rien[ref]Roman Polanski, Le Bal des vampires, Paris, « L’avant-Scène du cinéma », 1975, p. 36.[/ref] !

La seconde séquence réussit à impressionner plus encore. Au cours du bal, où tous les participants, hideux, ont revêtu de superbes tenues (moisies) du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le siècle pendant lequel se multiplient les écrits scientifiques sur les vampires, les couples dansent, se font et se défont, sur une musique de menuet rappelant une composition de Scarlatti. Un moment donné, la foule entière s’avance, quatre par quatre, cette fois, vers un immense miroir mural qui ne reflète que… le décor encombré et le trio Professeur-Alfred-Sarah[ref]Erreur de Polanski, puisqu’à l’époque, Sarah était déjà devenue vampire.[/ref]. Bien vite, la musique ralentit pour se taire tout à fait. Le professeur profite de la stupeur générale et s’éclipse à l’Anglaise en entraînant Sarah. D’abord un peu perdu, ce qui ne le change guère, Alfred les suit. La foule, trop stupéfaite pour réagir tout de suite, demeure comme pétrifiée, puis se lance à la poursuite des non-vampires[ref]Un détail fort intéressant. Quand la foule frénétique se rue à la poursuite de ses proies, la voix de von Krolock (voix off) hurle un encouragement. Dans le texte original, il braille : « Sharpen your teeth ! ». Le hurlement est traduit, dans les sous-titres, par : « Aiguisez vos crocs ! » Par contre, dans la version doublée, l’encouragement devient : « Aiguisez vos incisives ! » La version offerte par l’édition du texte français (voir note n° 27) se rapproche le plus de l’original : « Aiguisez vos dents ! »[/ref].

Histoires de protections

« Comment vous protégeriez-vous si vous tombiez nez à crocs avec un vampire affamé ? » Le pire des cancres en vampirisme répondra avec enthousiasme : « Avec de l’ail ! » Je n’y reviens pas, car peu de cinéastes l’ont utilisé – sauf comme partie du décor et sauf Roman Polanski, pour se gausser, bien entendu, quand il montre Chagall et Alfred croquant à belles ( ?) dents une gousse d’ail avant d’affronter l’ennemi. En revanche, le cinéma a privilégié, jusqu’à la débauche, les protections offertes par l’Église, acceptant donc les suggestions de Bram Stoker, mais entrant en contradiction avec le folklore.

De toutes les armes (assez peu nombreuses, en fin de compte) utilisées contre le vampire, en littérature et au cinéma, celles que propose la religion se révèlent les plus mystérieuses, parce que les plus illogiques, les plus fertiles en questions, en hypothèses – et en anecdotes.

Le folklore des vampires n’accorde pas une place privilégiée aux religions. Dans son volumineux The Vampire Book ; the Encyclopedia of the Undead, J. Gordon Melton conclut, à deux reprises, que le vampirisme ne constituait pas un point fondamental dans les préoccupations de l’Église[ref]Detroit, Visible Ink Press, 1994, p. 100-105.[/ref]. Même son de cloche chez Jean-Paul Ronecker :

« Selon une croyance moderne popularisée par le cinéma, l’hostie consacrée repousserait les vampires, de même que l’eau bénite les brûlerait. En réalité, ces méthodes ne sont que très rarement attestées dans le folklore, qui leur préfère des moyens autrement plus efficaces (rappelons que les traditions populaires insistent sur le fait que la plupart des vampires ne craignent ni Dieu ni ses prêtres[ref]Jean-Paul Ronecker, voir note n° 6, p. 99.[/ref]. »

Les religions se limitent avant tout à une mise en garde : « Forniquez trop et vous deviendrez vampires. » La menace s’étendait aux suicidés, aux excommuniés et à ceux qui s’occupaient de sciences maudites[ref]De fait, la menace vampirique s’étendait à bien d’autres personnes. Voir à ce propos, note n° 6, p. 81.[/ref]. Elles sont bien moins présentes lors du cérémonial de destruction d’un vampire : la plupart du temps, les ecclésiastiques n’agissent pas : ils se contentent d’assister à la cérémonie de mise à mort (pas toujours), de bénir tout le monde avant de fermer et le cercueil, et les yeux sur ces agissements douteux. La triple destruction d’un vampire est avant tout un défoulement populaire un peu semblable à un lynchage de Noir par le Ku-Klux-Klan. En outre, avant d’exécuter, il fallait trouver. Une des manières de débusquer le vampire consistait à faire monter un cheval noir (« qui n’a jamais sailli ») par un jeune puceau « à poil » et de trottiner à travers le cimetière. La bête se cabrait-elle devant une tombe, celle-ci abritait un vampire dont on s’occupait sur l’heure. On voit mal un moinillon tenir le rôle du cavalier, surtout dans cette tenue. Au demeurant, ces pratiques devinrent si préoccupantes[ref]La réticence de l’Église pour la crémation s’expliquait parce qu’elle s’opposait au dogme de la résurrection des corps. Aujourd’hui encore, Elle renâcle devant l’incinération.[/ref] que l’Église elle-même y mit parfois un terme en assimilant pareilles pratiques à de la superstition et en excommuniant qui s’y adonnait – en d’autres termes, en lui promettant un futur vampirique !

Si le folklore parle parfois (rarement) de croix comme moyen de protection contre les vampires, l’objet est dénué de toute attache religieuse, puisque l’on employait la croix chrétienne, la croix en Tau, la croix de Lorraine ou de Thor, par exemple. Sans doute faut-il voir, en la puissance protectrice de la croix, non chrétienne, la survivance d’une certaine coutume. Quand le vampire sortait pour la première fois de sa tombe, son premier réflexe consistait tout naturellement à se rendre dans sa famille. Pour l’en empêcher, on l’enterrait à un carrefour de routes, sans indication. Il était dès lors perdu.

Dans la littérature pré-Dracula aussi, les religions interviennent peu. Pas d’Église chez les premiers poètes allemands. Pas l’ombre d’un prêtre ou d’un pasteur dans « Le Vampire », de Polidori, « Laisse dormir les morts », de Raupach. L’ermite et la croix, dans « La Famille du vourdalak » (A. Tolstoï), ne jouent pas un rôle fondamental dans l’histoire. Du côté de « Carmilla », un homme d’Église assiste Laura et exécute quelques mystérieux tours de passe-passe pour protéger le sommeil de la jeune fille. Par contre, il brille par son absence pendant la mise à mort de Carmilla/Millarca – à laquelle assistent deux médecins, un aristocrate et un officier. Pas d’ecclésiastique non plus dans « Un mystère de la campagne romaine » (A. Crawford), dans « La Bonne Lady Ducayne » (M. E. Braddon). On en découvre enfin un dans « … car la vie est dans le sang » (F. M. Crawfod) – mais une parodie d’ecclésiastique : pleutre et geignard[ref]Cette nouvelle est légèrement postérieure à Dracula.[/ref]. Dans l’interminable Varney le vampire, de Rymer/Prest, aucun religieux n’intervient. Plus cocasse : Francis Varney[ref]Un des rarissimes vampires affreux de toute la littérature vampirique.[/ref] étrangle un moine, enfile ses vêtements et, sur la demande de l’abbesse,… bénit le vin de messe qu’il boit avec elle. Une seule exception, mais de taille : un abbé, Sérapion, empêcheur d’aimer en rond, met cruellement fin, par aspersion d’eau bénite, aux amours poignantes de Clarimonde[ref]« … qui fut, de son vivant, la plus belle du monde ».[/ref] et de Romuald – lequel passera tout le restant de sa vie à la regretter (T. Gautier, « La Morte amoureuse[ref]Il faut toutefois rappeler que Clarimonde séduit Romuald dans une église, le jour où il prononce ses vœux.[/ref] »).

Tout explose dans Dracula, véritable orgie de messes, d’eau bénite, de croix et d’hosties. Deux mystères accompagnent l’explosion : pourquoi l’irruption de la religion dans le mythe et, surtout, pourquoi un écrivain protestant offre-t-il un aussi beau rôle à la bimbeloterie catholique, maniée, en prime, par un Hollandais en principe protestant[ref]Il faut bien prôner que Van Helsing est plus que probablement catholique dans un pays protestant (comme Bram Stoker était protestant dans un pays catholique), encore que rien ne l’étaie dans le roman. Une certitude : si catholique il est, Van Helsing est mûr pour l’Enfer. Sa façon de traiter l’hostie consacrée lui vaudrait l’excommunication – et l’ « indulgence » dont il se targue est sans valeur. Lorsque j’ai évoqué le problème auprès d’un curé, à Bruxelles, le brave homme s’est étouffé – rire ou indignation, je l’ignore, mais l’attitude dissimulait sans aucun doute une réponse négative. Leonard Wolf, responsable d’une formidable édition annotée de Dracula, a obtenu, lui aussi, une réponse très claire en interrogeant un prêtre de San Francisco (L. Wolf, The Annotated Dracula, New York, Cakson N.Potter Inc. 1975, p. 189).[/ref] ? Je me demande au reste si cette victoire du catholicisme sur l’ennemi n’explique pas que Bram Stoker se soit vengé en campant un Van Helsing antipathique au possible : arrogant, gaffeur, vulgaire, vil flatteur et raciste[ref]Quand il s’arrache les cheveux parce qu’il ne trouve plus de donneur de sang pour Lucy (il a déjà mis tout son entourage à contribution), il ne pense pas une seconde utiliser une des femmes de chambre, de bonnes et braves filles de campagne crevant de santé. Sans doute ne veut-il pas qu’ « un sang impur » coule dans les veines d’une demoiselle « de la haute ». Il ne se fie d’ailleurs même pas à elles pour veiller Lucy pendant son sommeil.[/ref] – sans omettre qu’il parle l’anglais comme un Basque, l’espagnol ! Voilà, en outre, qui justifierait la mise à mort de Dracula : le brave Flamand et sa quincaillerie n’y interviennent pas ! Le vampire se transforme en poussière sous les coups de couteaux laïques de deux non-catholiques (encore que l’on ne sache rien de la religion de l’Américain[ref]Frappé à mort, Dracula se transforme en poussière. Fred Saberhagen a profité de ce détail narratif pour défendre l’hypothèse selon laquelle Dracula n’est pas mort, mais s’est transformé volontairement en poussière, une seconde avant les coups. Il justifie ainsi l’existence de sa longue série de romans dédiés au vampire – certains ne sont pas sans valeur.[/ref]).

La première question se résout par une double réponse : Stoker a fait intervenir la religion, d’une part parce que les mœurs dissipées de la société victorienne exigeaient un bon coup de fouet, d’autre part, pour tenter de compenser l’érotisme épais dans lequel baigne le roman – somme toute, pour voiler un énorme sein « que l’on ne saurait voir[ref]Ce point est développé dans : Jacques Finné, « Vade retro, Dracula », in : Jean Marigny (directeur), Dracula, Paris, Autrement, « Figures mythiques », 1997, p. 86-89.[/ref] ».

Reste le plus délicat : pourquoi ce prestige accordé à la croix chrétienne ?

Je tente de résoudre ce second mystère en rêvant. Toute sa vie, Bram Stoker fut homme de théâtre – entendons : il adorait le théâtre. Dans sa jeunesse déjà, il tenait (gratuitement) une chronique théâtrale dans le Dublin Evening Mail. Tout le reste de sa vie, il a servi d’homme à tout faire au service de l’acteur shakespearien Henry Irving et a dirigé son théâtre (le Lyceum, à Londres) de main de maître : impresario, organisateur de tournées, comptable… bref, le factotum du grand homme.

Il est prouvé que Stoker a connu le compositeur Charles Gounod[ref]Un grand merci à Alain Pozzuoli qui m’a envoyé la photocopie d’une page du journal de Stoker grâce à laquelle je puis écrire cette affirmation.[/ref], dont la reine Victoria appréciait particulièrement le Faust, lequel se retrouvait, par conséquent, chaque année, à l’affiche du Covent Garden. Comme Irving incarnait souvent Méphistophélès dans la pièce de Goethe[ref]Stoker a d’ailleurs organisé un voyage en Allemagne pour que les acteurs se mettent dans l’ambiance germanique.[/ref], il est donc tout à parier que Stoker a vu l’opéra. Une scène a dû le frapper. Un moment donné, Valentin, frère de Marguerite, veut se battre en duel avec Méphisto qui, sans peine, un seul geste suffit, fait voler en éclats l’épée de son adversaire[ref]« Mais, puisque tu brises le fer, regarde :

C’est une croix qui de l’Enfer nous garde. »[/ref]. Sans se laisser décontenancer, Valentin ramasse le reste de son arme, l’empoigne par la demi-lame et arbore cette croix improvisée devant son adversaire. Les choristes, derrière Valentin, transforment eux aussi leurs armes en croix, tout le groupe s’avance, menaçant, braillant, et l’ennemi s’éloigne, trébuche, comme ivre, avec une expression d’épouvante et de dégoût.

La scène est très théâtrale. Stoker est homme de théâtre, toujours à la recherche d’effets percutants. Il couve son Dracula depuis des années. Il a dû imaginer pareille scène dans son livre. Voici qui pourrait expliquer la naissance de « la croix qui tient Dracula en échec[ref]Il est quand même nécessaire de rappeler les limites du procédé. Que se passe-t-il si le vampire se révèle juif ou musulman ? Roman Polanski a compris les limites de la protection. En outre, quand un vampire catholique sort de sa tombe, comment peut-il affronter les innombrables croix du cimetière ?[/ref] ». Hypothèse ? Rêve ? Je le concède, mais certains rêves sont si proches du réel !

Invitez un arrière-petit-cousin, et il accourt… avec toute sa marmaille. Accepter la croix chrétienne revient à introduire toute la panoplie du catholicisme – ce qu’a dû faire l’écrivain – et ce qu’il a fait.

Pour faire reculer les vampires, Van Helsing se sert de la croix (c’est elle qu’il arbore devant Lucy devenue vampire). Toutefois, il semble lui préférer l’hostie qu’il utilise, mélangée à quelque bouillie, pour boucher les fissures des cercueils et interdire au vampire qui s’y repose d’en sortir ou d’y entrer. C’est aussi une hostie qui brûle le front de Mina, comme un fer chauffé à blanc, et qui prouve que la jeune femme est devenue impure après avoir bu le sang du comte.

Toute puissante dans Dracula et dans les œuvres qui ont suivi, plus puissante encore au cinéma, la religion semble avoir petit à petit perdu de sa force protectrice – Lestat, un des grands protagonistes du cycle d’Anne Rice, ne va-t-il pas jusqu’à se réfugier dans une église ?

C’est la théâtralité qui explique que le cinéma délaisse quelque peu l’hostie pour accorder une place prédominante au crucifix. J’aurais aimé faire publier, l’une à côté de l’autre, deux photos qui se ressemblent comme deux gouttes de bourbon. La première, prise lors d’une représentation de Faust à l’English National Opera, montre un Méphistophélès s’éloignant, fourré dans sa cape, d’un Valentin et de ses amis qui arborent leurs croix improvisées. La seconde campe l’acteur Bela Lugosi, confronté au crucifix dont le menace Van Helsing. Démon et vampire arborent tous deux la même mine où se mêlent peur et dégoût : la mine d’un pauvre moutard à qui la mère présente une assiettée de choux de Bruxelles noyés dans un marécage d’épinards – le tout non salé.

Faire tituber un vampire ou un démon à qui l’on présente un crucifix est devenu lieu commun du cinéma vampirique, depuis le premier film du genre : Le Manoir du diable, de G. Méliès (1896). La méthode est devenue tellement ressassée qu’elle finit tout naturellement dans l’escarcelle de la parodie. Van Helsing tient son éternel ennemi en respect grâce à une croix… improvisée avec les ailes d’un moulin à vent[ref]Les Maîtresses de Dracula (1980).[/ref]. Le professeur Abronsius et son assistant, Alfred-le-pataud, font reculer tous les danseurs vampires en croisant deux épées arrachées à deux armures décoratives. Deux épées forment également croix dans The Vampire Lovers (1970), mais la situation entre dans la catégorie des ridicules involontaires. Le meilleur (le pire ?) : un épisode de la série The Man fron U.N.C.L.E. [ref]The Vampire Affair, 1966, novélisation l’année suivante, par David McDaniel .[/ref]pousse un communiste acharné aux limites du désespoir : il a fait reculer un vampire en croisant deux couteaux de cuisine ! Bref, on fait croix de n’importe quoi, et on fige l’ennemi. À ma connaissance, nul n’a jamais pensé qu’il suffirait de croiser les doigts.

Un ennemi mort vaut mieux que trois vivants

Une fois découvert un(e) vampire, pas de pitié ! Mort sans appel. Mais « il y a mille façons de crever » – pour les humains. Les vampires facilitent la tâche – ils ne sont pas si mauvais bougres, après tout. Dans le folklore, la plupart du temps, pour mettre à jamais un vampire hors d’état de nuire, on utilise une méthode comportant trois actions successives, décrites plus haut. Dans Dracula, on perce Lucy avec un pieu ; Dracula lui-même disparaît en poussière par des méthodes plus banales (un couteau lui tranche la gorge et un Bowie lui perce le cœur, comme un pieu). En littérature, un peu partout, directement avant ou après la bible vampirique, les auteurs décrivent des mises à mort bigarrées. Le pieu pour Carmilla, l’eau bénite pour Clarimonde. Varney compte pour du beurre, puisqu’il se suicide en se jetant dans l’Etna. En fin de compte, une absence marque plus que les actes : aucun vampire ne meurt sous l’action du soleil. Le cinéma va pallier ce manque – et le combler au-delà de toute espérance.

Dans les films de vampires, deux mises à mort se retrouvent avec une régularité presque lassante : la pulvérisation sous l’effet du soleil ou le cérémonial du pieu[ref]Le pieu appartient indirectement aux protections religieuses, puisque l’on conseille de le tailler dans du frêne ou de l’aubépine (qui servirent à confectionner la croix ou la couronne d’épines.[/ref].

Le soleil. Dans le folklore et en littérature, les vampires ne le craignent pas. Bien au contraire : Varney, rappelant les croyances folkloriques, reprend des forces grâce à lui – ou à la lune[ref]Lord Ruthven, lui, renaît seulement sous l’effet de la lueur laiteuse de la lune.[/ref] ! Certes, les vampires préfèrent la nuit : ils incarnent la peur de celle-ci dans les campagnes et chez les simplets. Ils n’aiment donc pas le soleil[ref]Von Krolock, dans Le Bal des vampires : « Je suis un oiseau de nuit – le jour ne me convient pas. » Carmilla, dans le film de Vadim : « Le soleil brûle, il n’est pas bon. »[/ref], ne prennent pas de bains pour bronzer, mais en supportent les rayons[ref]Dans Le Bal des vampires, le comte et son fils regagnent en soupirant leur cercueil dès le chant du coq, mais… c’est en plein jour qu’Herbert joue les jolis cœurs avec Alfred ![/ref]. À ma connaissance, le premier soleil « mortel », c’est le chevalier Futaine qui l’inaugure pour son suicide[ref]Henry Kuttner, « Dans ma solitude » (1942), in : Jacques Finné, Trois Saigneurs de la nuit, Paris, NéO, tome 1, 1986.[/ref]. Les autres s’en soucient comme d’une guigne : Dracula, dans le film de Coppola, marivaude avec Mina en plein jour – il perd ses puissances exceptionnelles, sans plus.

Le cinéma a magnifié la toute-puissance du soleil avec un enthousiasme bien explicable. Déjà, dans le film Trente jours de nuit (2008), les humains gémissent de devoir subir trente jours d’obscurité qui les prive de la meilleure des armes de défense contre les vampires. Simple hors-d’œuvre ! Voici le plat de résistance. Au cinéma, on compte bien peu d’intrigues qui ne comportent pas une scène de désintégration sous les rayons d’un soleil guilleret. Rien de plus compréhensible : quelle scène ferait plus frémir un spectateur qu’une désintégration par le soleil ? Imaginez la lente succession chronologique : le vampire s’éveille en sursaut avec, déjà, une expression de terreur sur le visage – sur tout le visage, pas seulement dans les yeux. Les cloques apparaissent sur la peau, grossissent, explosent, projettent, sur les témoins, un liquide visqueux et probablement d’une fragrance qui rappelle de très loin le Chanel n° 5. Puis les chairs se liquéfient, glissent petit à petit sur les os qu’elles dévoilent lentement. Le vampire hurle comme une cohorte de démons. Des scènes de ce genre, le cinéma en offre « en veux-tu, en voici », depuis le Nosferatu, de F. W. Murnau (1922) jusqu’aux Vampires, de J. Carpenter (1997) en passant par La Maison de Frankenstein (1944), Dracula au Pakistan (1967), Blacula (1972), Aux frontières de l’aube (1987), j’en passe : il vaudrait mieux énumérer les films qui négligent cette sorte de scène où les amateurs de sensations fortes en ont pour leur argent[ref]Cette peur du soleil est devenue tellement liée au mythe qu’elle a, bien entendu, dégénéré en satire. Le facétieux Woody Allen a campé un vampire qui, trompé par une éclipse de soleil, sort la nuit venue et… (Count Dracula, 1971). La bande dessinée aussi s’est jetée à l’eau. L’ineffable fossoyeur Pierre Tombal, dans son cimetière, abrite le célèbre comte. Un petit matin blême, il le voir arriver en smoking-cape, huit-reflets vissé sur le crâne, ventre à terre, les yeux cernés, le souffle court. Il plonge dans sa tombe dont il referme le couvercle avec fracas. Et Pierre Tombal, appuyé sur sa pelle, de commenter en souriant : « Avec cette vie de Patachon, vous rentrerez trop tard, un de ces jours ! »[/ref]. Une goutte d’angustura rehausse un cocktail : dans le Dracula de John Badham (1979), le comte se décompose sous les rayons du soleil… au sommet d’un mât du Déméter, alors qu’il veut retourner dans les Carpates.

On peut aussi imaginer d’horribles scènes au cours desquelles de l’eau bénite brûle les vampires comme de l’acide sulfurique. Chair calcinée, fumées et hurlements garantis ! Étrangement, qui l’expliquera, ce type de protection (voire d’exécution) n’abonde pas dans la filmographie. Les deux grands cinéphiles que sont Jean Marigny et Alain Pozzuoli ne m’ont cité que deux films où intervient cette aspersion aussi haineuse que peu ragoûtante : Les Maîtresses de Dracula (1960) et Dracula 1973 (1972). Bien plus riche se révélera l’emploi d’un autre instrument de mort.

Le pieu[ref]Certainement un clin d’œil à Vlad Drakul, l’ancêtre historique de Dracula, pour qui le pal constituait une douce activité.[/ref], lui, appartient à la tradition folklorique la plus ancienne – mais comme prélude à d’autres joyeuses cérémonies seulement. Au cinéma, cette séquence suffit : elle fait vibrer les nerfs comme une harpe éolienne. Toutefois, l’acte seul pose un problème – à première vue ridicule : combien de coups de marteau faut-il frapper pour bien percer le cœur de la « victime » ?

Le folklore est très clair : il faut se limiter à un seul coup, bien asséné, net, sans quoi le vampire reprend des forces et contre-attaque. Il en va d’ailleurs exactement de même pour la goule : « Le très érudit Al-Jâhiz […] défend la légende selon laquelle, pour tuer une goule, il faut la frapper une fois ; si l’on répète seulement le premier coup, elle reprend force – comme Antée, chaque fois qu’il touche la terre[ref]Jacques Finné, L’Univers des goules, Dinan, Terre de Brume, 2017, p. 37.[/ref]. » Pourtant, dans le Dracula de Stoker, Sir Arthur Olmwood libère Lucy, son épouse, en lui assénant une suite de coups de marteau sur un pieu, après quoi, l’âme est libérée du corps. Pourquoi ? Il faudra attendre de rejoindre Bram Stoker pour le lui demander. Peut-être avait-il reniflé lui-même la théâtralité de la scène.

Qu’importe ? Le principal, le voici : le cinéma a opté pour l’enfoncement graduel du pieu. On peut en comprendre la raison. Une série de coups de marteau assénés avec fracas, aussi sonores que les coups de tambour qui accompagnent une exécution capitale, impressionnent bien plus qu’un coup unique, surtout s’ils sont ponctués de cris de plus en plus assourdissants, jusqu’au sanglot final. Bien entendu, les fontaines de sang qui jaillissent de la poitrine et de la bouche du vampire ajoutent à l’horreur sonore. Dans le Dracula de Tod Browning, un voile quelque peu transparent masque la cérémonie. Après 1958, quand la Hammer fait renaître Dracula (avec C. Lee), la mise à mort d’un vampire se fait sans voile pudique et explose en couleurs vives et en orgie sonore.

Et que dire de la suite, sinon qu’elle peut se révéler on ne peut plus spectaculaire ? Dans l’absolu, deux solutions possibles : l’opération terminée, le vampire (dans la majorité des cas, la vampire) perd son expression satanique et retrouve la beauté qui le caractérisait pendant sa vie. C’est ce qui se passe, en littérature, avec Lucy, dans le roman de Stoker, et avec la belle vampire, dans la nouvelle « Le Tombeau de Sarah » (F. G. Loring[ref]Dans la nouvelle, le narrateur se contente d’un seul coup frappé sur le pieu.[/ref], 1900) . Toutefois, quelque belle que soit l’idée, le cinéma en choisit une autre, bien entendu plus visuellement horrible : les restes du vampire mort deviennent tels qu’ils auraient dû l’être si le monstre n’avait pas prolongé son existence en absorbant le sang des humains. Le Dracula de T. Fisher transforme ainsi une superbe femme[ref]Une des trois vampires appartenant au harem de Dracula – et qui ont voulu séduire Jonathan.[/ref], après la cérémonie, en une horrible vieillarde édentée, plus ridée qu’une vieille pomme oubliée dans un grenier. Vision d’épouvante s’il en fut jamais !

Quelle que soit la version choisie, en littérature ou au cinéma, le cadavre finit, presque toujours, par tomber en poussière, autre moment d’une très grande puissance visuelle.

Dans d’assez rares cas, le pieu traditionnel n’apparaît pas. La première moitié du film Une nuit en enfer (1996) constitue une véritable orgie d’empalements, de hurlements et de désintégrations. Mais les vaillants combattants n’utilisent pas des pieux en bois de frêne : tout fait farine au moulin – pieds de chaises, de tables, queues de billard, lustre garni de pointes… une page d’anthologie pour les amateurs. Autre exemple, Dracula finit par s’empaler sur une roue de bois (Dracula 73, 1972) ou sur un crucifix (Dracula et les femmes, 1968).

L’exécution d’un vampire par le pieu est toujours ignoble et frappante. Je ne connais qu’un seul exemple de mort poignante où l’empalement présente un aspect presque poétique. Après une chute accidentelle, Annette Stroyberg/Carmilla tombe sur un pilier de clôture qui la perce de part en part – et l’image finale, pour horrible qu’elle soit, suscite en même temps admiration et chagrin chez le spectateur (Et mourir de plaisir, 1960). Comme Annette/Carmilla porte une robe blanche, l’image de l’infortunée mouette empalée s’impose en une seconde.

Jamais à court d’idées originales, du moment que « cela » attire le chaland, le cinéma a offert d’autres morts à ses vampires – et toutes, voyez le hasard, frappent le spectateur par leur côté tape-à-l’œil. Passons sur la mise à mort à l’aide de simples balles de revolver (Drakula halâla, film hongrois de 1923), puisqu’il s’agissait d’un faux vampire. Mais pour le reste, place à l’imagination :

« Dans Dracula, prince des ténèbres de T. Fisher, en 1966, le comte est englouti sous la glace d’un étang gelé […] et dans Les Cicatrices de Dracula de Roy Ward Baker, en 1970, embrasé dans son cercueil par une torche. La même année, dans Les Nuits de Dracula de Jess Franco, il est détruit par la foudre. […] En 1985, dans Hello, Dracula, une étonnante version hongkongaise signée par Henry-Wu Leung, le comte vampire est détruit à la dynamite[ref]Alain Pozzuoli, Dracula, le Lexique du vampire, Montpellier, Éditions de l’Oxymore, 2005, p. 196.[/ref] ( !). »

Il ne manque plus que la nitroglycérine.

En guise de synthèse

Au début étaient la laideur[ref]Lire à ce propos l’horrible page 43 de l’ouvrage de Jean-Paul Ronecker (voir note n° 6).[/ref], la brutalité et… la simplicité. Pour une raison ou pour une autre, pas toujours en punition d’une mauvaise conduite[ref]Dans son étude, Jean-Paul Ronecker énumère quelques infortunés candidats au vampirisme (chapitre III : « Devenir vampire »).[/ref], un cadavre quittait sa tombe sous forme de vampire. Comme si de rien n’était, il rentrait chez lui[ref]Sauf si l’on a pris la précaution de l’enterrer à un carrefour.[/ref], benoîtement, et terrorisait sa famille et les voisins[ref]En particulier, le vampire présente une sexualité encombrante. « Le vampire est, en effet, une créature dont l’activité sexuelle est frénétique. Dans les légendes yougoslaves, par exemple, lorsque le vampire ne suce pas le sang, il peut parfaitement épuiser sa veuve de ses intentions, de sorte qu’elle finit par dépérir comme les autres victimes. On peut donc légitimement se demander si les méfaits du vampire se limitent à boire du sang ou s’il ne contraint pas également des jeunes victimes du sexe féminin à subir des assauts d’ordre sexuel. » Manuela Dunn Mascetti, Le Livre des vampires, Paris, Solar,1993, p. 21.[/ref]. Bien vite, on l’éliminait en deux temps trois mouvements. La littérature a enrichi (compliqué ?) le thème primitif, et le cinéma a poursuivi en ce sens.

Pour décrire son vampire, Stoker a repris le fonds folklorique, auquel il a ajouté bon nombre de caractéristiques, selon son caprice. Rappelons les principales : perte de la laideur[ref]Rappel : on ne peut préciser si Dracula est beau ou non. Un détail est certain : il n’est pas laid. Et si, comme le prétendent certains chercheurs, Dracula n’est que le reflet de Henry Irving, force est de lui reconnaître une certaine beauté. Dans la suite, les vampires affreux ne courent pas les cimetières. La vieille duchesse Opoltchenka, dans « Le Gardien du cimetière », de Jean Ray, est franchement exceptionnelle. Petit à petit, le vampire tendra de plus en plus vers le bellâtre – pour rappeler combien le Mal est fascinant ? On pourrait parfaitement écrire que le cycle Lestat, d’Anne Rice, est un hymne à la beauté – surtout dans les films.[/ref], du reflet, de l’ombre, puissance de la religion catholique, puissance meurtrière du soleil, morsure dans le cou, autant d’éléments théâtraux qui ont frappé un homme qui avait le théâtre dans le sang comme d’autres ont une femme dans la peau.

Autant d’éléments repris par le cinéma, parce qu’ils suscitent de délicieux frissons – vampires aux visages crispés, écœurés devant une croix, qui se décomposent sous les rayons du soleil joyeux ou qui se tordent, hurlent, projettent des fontaines de sang rubis sur les bourreaux, à mesure que le pieu s’enfonce dans leurs cœurs à coups si bien rythmés… on en passe, et de plus impressionnantes.

Cerises sur le gâteau, le cinéma a ajouté lui-même quelques détails, bien entendu impressionnants, telles la cape[ref]Voir p. 11.[/ref], souvent bicolore, comme pour rendre hommage à Stendhal, et la possibilité de vieillir ou de rajeunir selon son goût (dans le Dracula de Coppola). C’est sans aucun doute pour impressionner les foules que le cinéma a aussi doté ses vampires d’une paire de canines qu’envierait le plus beau des fauves. Dégouttantes et dégoûtantes, elles fascinent – et il en faudrait, en prime, de la mauvaise foi pour leur nier toute valeur esthétique, ne serait-ce que pour les amateurs de symétrie et en comparaison avec les ridicules incisives du comte Orlock, dans Nosferatu.

C’est également dans le cinéma que le vampire devient petit à petit un play-boy sirupeux qui fait frémir les jeunes demoiselles jusqu’au plus profond de leur… âme. Un détail en passant : les revendicatrices féminines de tout bord feraient bien de méditer sur un détail qui devrait les ravir : au cinéma, je ne connais aucune femme vampire laide – au contraire, les canons abondent, comme pour tirer une salve.

Présentation de l’auteur

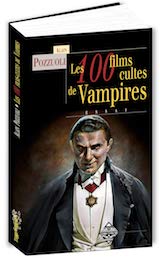

Le droit mène à tout à condition d’en sortir. Né à Casablanca, peu savent quand, Alain Pozzuoli a en effet mené de front plusieurs carrières – sauf une carrière d’homme de loi : parolier (entre autres de Magali Noël et de Marie Laforêt, l’heureux homme), scénariste et spécialiste de la littérature fantastique – avec ses deux jardins privés (et touffus) : le cinéma fantastique et l’écrivain Bram Stoker.

« Parmi les titres parus en France, il faut citer en premier lieu Dracula (1897-1997) ; le guide du centenaire, qui avait le mérite d’être le premier ouvrage recensant systématiquement, de A à Z, tout ce qui a fait de Dracula un mythe littéraire international. Scénariste et auteur pour France-Inter et France-Culture, Alain Pozzuoli a adapté pour la radio de nombreux classiques du fantastique (Joseph Sheridan Le Fanu, Bram Stoker – bien sûr –, Mary Shelley, Oscar Wilde, Jean Lorrain, etc.). Au fil des années, il est devenu le grand spécialiste français de Bram Stoker auquel il voue une profonde admiration. Avec Jean-Pierre Krémer, il a ainsi édité et réédité des recueils de nouvelles de Stoker comme L’Invité de Dracula (10/18, 1992), La Palissade rouge (Florent-Massot, 1997), Au-delà du crépuscule (José Corti, 1998), le tryptique stockérien La Coupe de cristal, L’Homme de Shorrox et Le Géant invisible (Mille-et-une Nuits, 2001) et, plus récemment, Bram Stoker, Œuvres (Omnibus, 2004). On lui doit aussi et surtout l’unique biographie en français du créateur de Dracula : Bram Stoker, prince des ténèbres (Librairie Séguier, 1989)[ref]Jean Marigny, Préface à : Alain Pozzuoli, Dracula, le Lexique du vampire, Montpellier, Editions de l’Oxymore, 2005, p. 11. Il est à remarquer que la biographie est rééditée dans une version entièrement révisée : Bram Stoker, dans l’ombre de Dracula, Paris, Pascal Galodé, 2012.[/ref]. »

Parmi son impressionnante bibliographie[ref]On la trouve sans peine sur Wikipédia. La bibliographie est d’ailleurs fort disparate, comme on pouvait s’y attendre de la part d’un touche-à-tout : son apport à la littérature fantastique (études et anthologies – dont une consacrée aux vampires (bien entendu), une, aux loups-garous, et une autre… au jazz), des guides de voyage (spéciaux) à Londres et en Irlande, une étude sur les cités perdues et des travaux pour le moins inattendus, comme une étude sur les chansons érotiques et… le Dictionnaire des yéyés à l’usage des fans ![/ref], certans titres m’ont particulièrement impressionné, pour leur indéniable sortie des sentiers battus.

French Gothic [ref]Paris, les Belles Lettres, 2004, 470 p.[/ref]part d’une idée ambitieuse : prouver que le courant gothique ne se limite pas à l’Angleterre. L’anthologie refermée, le lecteur en est convaincu : il y a trouvé des auteurs attendus (P. Mérimée, T. Gautier, Erckmann-Chatrian, G. de Maupassant, J. Lorrain), parfois inattendus (G. Sand, A. Karr, A. Dumas, M. Schwob), voire totalement inattendus (G. Flaubert, S. Mallarmé). Un must pour tous les amateurs de littérature fantastique.

Ensuite, il fallait vraiment y penser : Quand les vampires ont les crocs ; 50 recettes de cuisine et menus vampiriques[ref]Paris, Didier Carpentier, 2011, 66 p. Épuisé, le livre vaudrait une réédition – revue et augmentée.[/ref]. Le titre est éloquent, et le contenu, alléchant. L’ouvrage, agrémenté de fort jolies photos, contient toutes les recettes (faciles) pour réussir un buffet parfait lors d’une soirée costumée sur le thème du vampire. On découvrira, par exemple, comment préparer toutes les spécialités servies à Jonathan Harker lors de son séjour en Transylvanie – par exemple, le fameux « steak du brigand » dégusté à l’Hôtel des quatre saisons.

Et puis vient la surprise. Mais en est-ce vraiment une ? Spécialiste de Bram Stoker, Alain Pozzuoli se devait de goûter à l’Irlande. Qui s’y est rendu et n’en est pas tombé amoureux ne possède aucune sensibilité – et il faut être bel et bien amoureux pour écrire l’ « Introduction » au Dictionnaire insolite de l’Irlande[ref]Paris, Cosmopole, 2017. [/ref], qui rassemble quelques curiosités trop absentes des guides traditionnels. On y trouve, comme il fallait s’y attendre, des entrées « Dracula », « Bram Stoker » et « Joseph Sheridan Le Fanu », mais aussi de petits articles sur les écrivains du terroir (George Bernard Shaw et James Joyce, par exemple), les sociétés secrètes, l’irish coffee, la pomme de terre, la grande famine, les plaques commémoratives, les fées, les fantômes et, bien entendu, sur les pubs, centres bruyants de la vie sociale irlandaise – sans parler d’un petit développement (indispensable) sur la couleur rousse. Pour qui cherche plus « académique » : Le Goût de Dublin[ref]Paris, Mercure de France, 2006.[/ref] et, surtout, Histoires d’Irlande[ref]Paris, Les Belles Lettres, « Sortilèges », 2004.[/ref] (tous deux écrits en collaboration avec Jean-Pierre Krémer) rassemblent des fragments d’œuvres de grands ou d’obscurs écrivains (pas toujours irlandais[ref]On trouve, par exemple, des textes de Ray Bradbury, d’Octave Mirbeau et d’Anatole Le Braz.[/ref]) qui se sont penchés sur l’histoire, le folklore et la vie quotidienne des Irlandais – au passé et au présent. Le premier des deux ouvrages comporte une partie fort alléchante : « Boire Dublin », sommes d’anecdotes tragi-comiques sur les pubs dublinois. Dans le second, il faudrait décerner une palme un peu particulière pour une lettre de Charlotte Stoker à son fils, Bram. Elle décrit, avec un réalisme insoutenable, l’épidémie de choléra qui a ravagé Sligo en 1832 – et bien des tâcherons de Weird Tales pourraient envier son art de faire frissonner – et pas de volupté !

À lire avant, pendant et après un voyage sur l’Île verte.

Merci pour cette superbe page qui encense un film que j’apprécie, comme vous, tout particulièrement car un peu en dehors des sentiers battus des Hammer House movies ou autres films de vampires trop gore à mon goût: le superbe film de Roman Polanski: « Le Bal des Vampires » !

Sans oublier la magnifique partition de Krystof Komeda.