John Wainwright est un universitaire qui a tourné le dos à ses recherches pour se consacrer à l’écriture d’un livre à succès sur la réincarnation. Il paraît lui-même être investi par l’esprit de Svengali, un hypnotiseur décédé à la sinistre réputation. Sous le nom de son hôte, Wainwright intervient au sein d’un petit groupe de passionnés d’occultisme et de magie. À l’occasion d’une séance, il est pris à parti par le Docteur Gregorio, un psychanalyste habitué des lieux qui semble regarder avec condescendance ce qui se passe. Durant cette même séance, Stefanie Barry et son père désirent ardemment être présentés à Svengali. Hantée par la mort de sa mère, la jeune femme pense que le sorcier peut communiquer avec sa génitrice. Gregorio lui propose son aide, arguant que c’est au sein de sa psyché que se situe le problème. Mais le personnage fait double jeu : il n’est autre que Dracula.

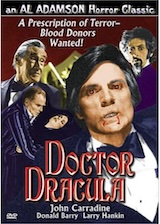

Dès le générique, il y a matière à ouvrir grand les yeux, en voyant le nom d’Anton Szandor LaVey (fondateur de l’Église de Satan) être annoncé comme directeur technique. Mais le spectateur ira de surprise en surprise (pas forcément pour le meilleur) en avançant dans le récit. Il semblerait que le scénario ait connu plusieurs itérations, la première ayant donné lieu au film Lucifer’s Woman (1974), réalisé par Paul Aratow. Adamson reprend cette base, tourne de nouvelles scènes et cette version remaniée devient Doctor Dracula. Le personnage était absent du matériau original, qui se concentre uniquement sur l’arc autour de Svengali. Grand spécialiste du petit budget, Adamson n’en est pas à son premier long-métrage ès vampire. On lui doit notamment Le Château de Dracula (Blood from Dracula castle, 1967), Les monstres de la planète des singes (Horror of the Blood Monsters, 1970) et Dracula contre Frankenstein (Dracula vs. Frankenstein, 1971). Habitué du remontage et du stock-shot, le réalisateur a versé dans le cinéma d’horreur, le softporn, le western, n’hésitant pas à mélanger les genres. Au casting de Doctor Dracula, on retrouve l’un des acteurs récurrents d’Adamson (et de l’horreur de manière générale), en la personne de John Carradine. Les personnages de Svengali et de Trilby sont des allusions évidentes au roman Trilby de George du Maurier, paru trois ans avant le Dracula de Bram Stoker.

Le métrage s’ouvre par une scène classique des Dracula contemporains : l’entrée du vampire dans la chambre d’une femme, qui devient sa victime. Seule celle-ci parle à ce moment-là, son agresseur ne prononce pas une parole et son visage n’est pas dévoilé. La teneur vampirique du film peine à convaincre, l’impression qu’elle a été accolée à du matériel préexistant (ce qui est le cas, on l’a vu) s’impose au spectateur. Le réalisateur et son scénariste paraissent exploiter Dracula pour la dimension érotique du personnage. Les victimes que celui-ci fait (dont personne ne s’inquiète) sont toujours de belles jeunes femmes, dont la caméra souligne les attraits, sans verser dans la nudité frontale. Reste que les cris de jouissances que poussent les victimes du comte ne laissent pas de place au doute quant à leur ressenti.

Réalisateur comme scénariste semblent utiliser Dracula sans se soucier du matériau d’origine. Le vampire pénètre le domicile de ses cibles sans y être invité, sans que cela ne lui pose de problème. À aucun moment on ne le verra faire appel à des pouvoirs, même si on comprend qu’il possède une importante psyché. La morsure participe a priori à l’émergence de nouveaux buveurs de sang, Dracula faisant paraître sous les yeux de Stefanie la mère de celle-ci. Mais elle disparaîtra en un claquement de doigts (!). Le personnage est également doté d’une bonne résistance physique. À noter que Svengali produira devant lui un crucifix formé de deux bougies, qui repoussera temporairement le vampire. C’est finalement quelque chose de beaucoup plus prosaïque qui viendra à bout du vampire : une explosion.

Pas grand-chose à retenir de ce naufrage. Les acteurs déjà établis peinent à sauver les meubles (c’est le cas de John Carradine), le scénario n’a ni queue ni tête. Il est de fait bien difficile de regarder ce Doctor Dracula d’un bout à l’autre sans finir par perdre le fil. Il y a de gros parallèles avec la trame du premier Count Yorga. Les deux films partagent également l’idée de faire évoluer un vampire à l’ère contemporaine, ce qui rappelle là aussi le métrage de Bob Kelljan, sorti en 1970. Passé ces quelques résonances, pas grand-chose à se mettre sous la dent.