Bonjour Ariane. Tout d’abord, pouvez-vous vous présenter pour les internautes de Vampirisme.com ?

Je m’appelle Ariane Louis-Seize, et je suis la réalisatrice et co-scénariste du film Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. La première du film a eu lieu le 03/09/2023 à l’occasion de la Mostra de Venise. Sa sortie dans les salles françaises est programmée pour le 20/03/2024.

Vampire humaniste cherche suicidaire consentant sort dans quelques semaines dans les salles françaises. Pouvez-vous nous parler de sa genèse, sachant que je crois comprendre que c’est votre premier long-métrage ?

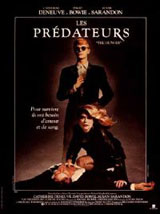

C’est à la fois un mélange de plein d’inspirations, et le résultat d’une culture cinématographique qui m’a bercée depuis mon adolescence. Je n’ai pas vu tous les films de vampires, mais l’un d’entre eux m’a marqué quand j’étais plus jeune : The Hunger, de Tony Scott, avec Susan Sarandon, Catherine Deneuve et David Bowie. C’est un film qui est littéralement venu me chercher, même si je l’ai peut-être vu trop jeune. C’est la première fois que je voyais un vampire qui n’était pas simplement une figure horrifique, assoiffée de sang. Les personnages ont vraiment des enjeux intérieurs, ils sont bien construits. Ce film m’avait happée. En parallèle de ça j’ai toujours eu un intérêt pour l’étrangeté, pour les personnages qui ne rentrent pas dans les cases, et explorent certaines pulsions. J’aime beaucoup jouer sur l’attraction-répulsion. Des éléments qui collent bien au vampire, et qui me faisaient dire que ce serait intéressant de faire un film sur le sujet. Tout en abordant ce que je pourrais appeler la maladresse des premières fois, à l’adolescence. Les vampires et la sexualité vont de pair, il y a quelque chose de très charnel dans ces personnages. Ça m’intéressait de voir un personnage de vampire féminin qui ne serait pas hypersexualisé, et qui se situerait plutôt dans une zone d’inconfort, autant vis-à-vis de la société que de ses première fois.

C’est à la fois un mélange de plein d’inspirations, et le résultat d’une culture cinématographique qui m’a bercée depuis mon adolescence. Je n’ai pas vu tous les films de vampires, mais l’un d’entre eux m’a marqué quand j’étais plus jeune : The Hunger, de Tony Scott, avec Susan Sarandon, Catherine Deneuve et David Bowie. C’est un film qui est littéralement venu me chercher, même si je l’ai peut-être vu trop jeune. C’est la première fois que je voyais un vampire qui n’était pas simplement une figure horrifique, assoiffée de sang. Les personnages ont vraiment des enjeux intérieurs, ils sont bien construits. Ce film m’avait happée. En parallèle de ça j’ai toujours eu un intérêt pour l’étrangeté, pour les personnages qui ne rentrent pas dans les cases, et explorent certaines pulsions. J’aime beaucoup jouer sur l’attraction-répulsion. Des éléments qui collent bien au vampire, et qui me faisaient dire que ce serait intéressant de faire un film sur le sujet. Tout en abordant ce que je pourrais appeler la maladresse des premières fois, à l’adolescence. Les vampires et la sexualité vont de pair, il y a quelque chose de très charnel dans ces personnages. Ça m’intéressait de voir un personnage de vampire féminin qui ne serait pas hypersexualisé, et qui se situerait plutôt dans une zone d’inconfort, autant vis-à-vis de la société que de ses première fois.

La figure du vampire s’est en réalité invitée dans ma carrière dès mon premier court-métrage, Wild skin, même si ce n’est pas un film sur le sujet. J’aime convoquer l’étrangeté, le bizarre dans mes projets. J’avais ainsi fait regarder le film A Girl Walks Home Alone At Night (2014) d’Ana Lily Amirpour à mon actrice principale, que j’avais envie de diriger comme s’il s’agissait d’une vampire.

La figure du vampire s’est en réalité invitée dans ma carrière dès mon premier court-métrage, Wild skin, même si ce n’est pas un film sur le sujet. J’aime convoquer l’étrangeté, le bizarre dans mes projets. J’avais ainsi fait regarder le film A Girl Walks Home Alone At Night (2014) d’Ana Lily Amirpour à mon actrice principale, que j’avais envie de diriger comme s’il s’agissait d’une vampire.

Quand j’ai commencé à travailler sur Vampire humaniste, C’était aussi le début de la pandémie, je n’avais pas envie d’écrire un film trop lourd, trop dramatique. Je suis allé chercher une de mes amies, Christine Doyon, qui a co-écrit le film avec moi et qui a un super humour. Je me suis dit que les scènes seraient plus intéressantes si on travaillait à deux, et si on essayait de pousser le sujet jusqu’au bout. Le côté ludique de cette proposition nous a fait du bien pendant la COVID.

Le Québec a un passif avec le vampire, avec les deux volets de Karmina, qui ont aussi été un jalon pour ce qui est du cinéma de genre local. Est-ce que ça a été une influence pour vous ?

Le premier Karmina a été un film que j’ai visionné et re-visionné, un film que j’adorais quand j’étais adolescente. Mais ce n’est pas vraiment un type de cinéma qui colle à mon univers. Vis-à-vis de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, ça tient parfois du contre-exemple. Karmina est plus proche d’une satire, j’avais envie de quelque chose de plus pince sans rire, ancré dans le réel et étrange à la fois. Donc pas une comédie bien assumée comme l’est Karmina.

Le premier Karmina a été un film que j’ai visionné et re-visionné, un film que j’adorais quand j’étais adolescente. Mais ce n’est pas vraiment un type de cinéma qui colle à mon univers. Vis-à-vis de Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, ça tient parfois du contre-exemple. Karmina est plus proche d’une satire, j’avais envie de quelque chose de plus pince sans rire, ancré dans le réel et étrange à la fois. Donc pas une comédie bien assumée comme l’est Karmina.

Avec Sasha et sa famille, vous posez l’idée d’une norme, tout en mettant votre héroïne dans une posture d’anormalité. Comment en arrive-t-on là avec le vampire, après des avatars passés comme Dracula ou Lestat ?

J’avais déjà envie de créer une famille de vampire à laquelle on peut s’identifier. Ça m’amusait de me dire : finalement, les vampires sont comme nous. Ils ont les mêmes combats : la charge mentale est plus sur la femme, qui doit aller chasser pour la famille, etc. Les mêmes dynamiques se reproduisent chez les vampires, avec néanmoins une grande différence d’enjeu vis à vis des humains : ils tuent pour survivre. Et au milieu de tout ça Sasha, qui rejette totalement son côté vampire, sont côté chasseur. C’est au cœur de sa personnalité, c’est son combat personnel. Je me suis aussi beaucoup inspiré des films indie qui s’intéressent au passage à l’âge adulte, comme Juno ou Harold et Maud. Ces films où deux personnages qui ne trouvent pas chacun leur place dans leur monde finissent par se trouver l’un l’autre. C’était un peu ça l’idée. D’un côté, on a Paul qui ne comprend pas les humains, n’a aucune attache à la vie car il ne fonctionne pas dans la même société que ses pairs. De l’autre, Sasha, qui n’a pas la fibre vampirique, même si ça fait partie d’elle. C’est ce genre de contradictions entre humain et vampire dont j’avais envie de m’emparer.

J’avais déjà envie de créer une famille de vampire à laquelle on peut s’identifier. Ça m’amusait de me dire : finalement, les vampires sont comme nous. Ils ont les mêmes combats : la charge mentale est plus sur la femme, qui doit aller chasser pour la famille, etc. Les mêmes dynamiques se reproduisent chez les vampires, avec néanmoins une grande différence d’enjeu vis à vis des humains : ils tuent pour survivre. Et au milieu de tout ça Sasha, qui rejette totalement son côté vampire, sont côté chasseur. C’est au cœur de sa personnalité, c’est son combat personnel. Je me suis aussi beaucoup inspiré des films indie qui s’intéressent au passage à l’âge adulte, comme Juno ou Harold et Maud. Ces films où deux personnages qui ne trouvent pas chacun leur place dans leur monde finissent par se trouver l’un l’autre. C’était un peu ça l’idée. D’un côté, on a Paul qui ne comprend pas les humains, n’a aucune attache à la vie car il ne fonctionne pas dans la même société que ses pairs. De l’autre, Sasha, qui n’a pas la fibre vampirique, même si ça fait partie d’elle. C’est ce genre de contradictions entre humain et vampire dont j’avais envie de m’emparer.

Il y a aussi, il me semble, une thématique sous-jacente qui s’impose dès le titre du film et l’usage du mot « consentant » : On comprend que ce qui pose souci à Sasha dans l’acte vampirique, c’est la violence forcée exercée par les vampires à ce niveau. Jusqu’au final, en résonance avec la question des soins palliatifs, et du droit à mourir.

C’est un choix conscient, mais qui ne s’est imposé que progressivement, en réfléchissant au personnage. Comment trouve-t-on une façon éthique de se nourrir quand on est une vampire qui tend vers l’humanisme ? Boire du sang est une obligation pour elle, sinon elle meurt. Elle en vient même à se dire : « ma vie vaut-elle davantage que celle des gens que j’aurai à tuer ? » C’est des questions qu’on a dû se poser en tant que scénariste. En règle générale, quand on s’en prend à quelqu’un pour le tuer, on va à l’encontre de sa volonté. Personne, ou presque, ne veut consciemment mourir. Cette idée lui permet de faire face à cette charge mentale, même si cela crée aussi des rapprochements et des complications. Et derrière l’idée de faire un film de vampire, il y a celle de vouloir parler de notre société, où le sujet de consentement est devenu central, et tant mieux. J’avais envie de participer à cette réflexion, sans faire frontalement un film sur le thème. Reste que comme je l’ai dit avant, c’est venu en premier lieu avec la nécessité de répondre à la question : comment un vampire peut-il se nourrir de façon éthique.

A voir votre film, on sent certaines influences de films sur le sujet. Je pense au Vampire de Shunji Iwai, à Morse de Tomas Alfredson ou au A Girl Walks Home Alone at night de Ana Lily Amirpour dont on a déjà un peu parlé. Est-ce que c’est là le cœur de vos influences, ou faut-il aller les chercher ailleurs ?

Je considère comme culte à mes yeux le film de Lily Amirpour. Quels personnages ! Et graphiquement aussi, le film m’a beaucoup marqué. Morse, c’est aussi un film que j’ai beaucoup aimé, mais ça a moins été une référence sur laquelle on s’est appuyé. Même si on retrouve l’idée d’une relation d’amitié-amour entre une jeune vampire et un humain qui est en butte à du harcèlement. Reste que comme je l’ai mentionné, le cœur de mon inspiration est davantage à aller chercher au niveau des films américain de coming of age. Des métrages assez tendres comme Lady Bird, Little Miss Sunshine, Juno… Des films qui regorgent de personnages colorés et en même temps pleins de contradictions. Ce sont des œuvres qui me parlent beaucoup et c’est instinctivement plus là que je suis allé piocher des idées.

Je considère comme culte à mes yeux le film de Lily Amirpour. Quels personnages ! Et graphiquement aussi, le film m’a beaucoup marqué. Morse, c’est aussi un film que j’ai beaucoup aimé, mais ça a moins été une référence sur laquelle on s’est appuyé. Même si on retrouve l’idée d’une relation d’amitié-amour entre une jeune vampire et un humain qui est en butte à du harcèlement. Reste que comme je l’ai mentionné, le cœur de mon inspiration est davantage à aller chercher au niveau des films américain de coming of age. Des métrages assez tendres comme Lady Bird, Little Miss Sunshine, Juno… Des films qui regorgent de personnages colorés et en même temps pleins de contradictions. Ce sont des œuvres qui me parlent beaucoup et c’est instinctivement plus là que je suis allé piocher des idées.

Au niveau de la direction artistique, des costumes et des maquillages, Only Lovers Left Alive a aussi eu une certaine influence sur moi. Dans ce film, Jim Jarmush parvient à créer des vampires étranges, en décalage avec le reste du monde. Et dans le même temps, ils sont parfaitement imbriqués dans le réel. Je n’avais pas envie d’aller vers quelque chose de trop classique « vampire », avec des costumes, à la Entretien avec un Vampire ou Dracula. Je visais quelque chose de vraiment contemporain, ce qui explique sans doute les films sur le sujet qui m’ont inspiré.

Les grosses productions actuelles, comme Renfield ou The Last Voyage of the Demeter ne cessent de pressuriser la figure du vampire. Et à côté de ça, on note un retour des productions qui sortent des poncifs, notamment dans la francophonie, avec La Morsure de Romain de Saint-Blanquat, votre film ou Le Vourdalak d’Adrien Beau.

Les grosses productions qui reprennent l’idée d’un vampire assoiffé de sang, et sont globalement sans nuances, ne m’attirent pas du tout. Du moins c’est comme ça que je les imagine, ne les ayant pas, pour la plupart, vues. Pour moi il n’y a aucun intérêt à faire du réchauffé, reprendre les films qui ont fonctionné, les mêmes structures et archétypes.

Pour ce qui est du renouveau pour le sujet, je n’ai pas d’explication générale. Pour moi, l’intérêt est lié au terrain de jeu qu’offre cette figure de l’imaginaire, pour parler de nos contradictions et de la société actuelle. Ça a toujours été un peu ça, l’intérêt du vampire, d’amener un décalage vis-à-vis du sujet qu’on cherche à aborder. Ça permet d’initier un dialogue, mais de façon moins frontale.

Mon film a été lancé à la Mostra de Venise début septembre, et il n’y avait pas moins de quatre films sur le sujet, un par compétition. Il semble donc bien y avoir un regain d’intérêt pour le vampire dans le cinéma dit « d’auteur » ou « champ gauche ». Ce que je pense, surtout, c’est que depuis la Palme d’or de Julia Ducournau avec Titane, j’ai l’impression que quelque chose s’est ouvert au niveau du cinéma de genre. On en voit de plus en plus dans les grands festivals, ceux qu’on dit généralistes. Les choses semblent se décloisonner. Les financiers et institutions – du moins au Québec – sont beaucoup moins frileux à prendre des risques vis-à-vis de ces projets-là. On me pose d’ailleurs souvent la question : c’est difficile de financer un film de genre ? Pour moi, ça n’a pas du tout été difficile, et je pense que c’est cette vague-là qui a amené une sorte de mode. Je ne le dis pas dans un sens péjoratif. Il y a dix, voire même cinq en ans arrière, pourtant, c’était difficile de financer du genre.

Mon film a été lancé à la Mostra de Venise début septembre, et il n’y avait pas moins de quatre films sur le sujet, un par compétition. Il semble donc bien y avoir un regain d’intérêt pour le vampire dans le cinéma dit « d’auteur » ou « champ gauche ». Ce que je pense, surtout, c’est que depuis la Palme d’or de Julia Ducournau avec Titane, j’ai l’impression que quelque chose s’est ouvert au niveau du cinéma de genre. On en voit de plus en plus dans les grands festivals, ceux qu’on dit généralistes. Les choses semblent se décloisonner. Les financiers et institutions – du moins au Québec – sont beaucoup moins frileux à prendre des risques vis-à-vis de ces projets-là. On me pose d’ailleurs souvent la question : c’est difficile de financer un film de genre ? Pour moi, ça n’a pas du tout été difficile, et je pense que c’est cette vague-là qui a amené une sorte de mode. Je ne le dis pas dans un sens péjoratif. Il y a dix, voire même cinq en ans arrière, pourtant, c’était difficile de financer du genre.

Au Québec, il y a un film de zombies qui a très bien fonctionné, Les Affamés de Robin Aubert (2017). C’est un film avec une vision d’auteur, pas du tout mainstream. Je pense que ça a un peu ouvert la voie au financement, pour ce qui est du Québec. Cette année en dehors de mon film, il y a aussi eu Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Ce n’est pas un film fantastique, mais bien un film de genre. Ce qui prouve qu’il y a de la place pour créer des œuvres qui sont hors cadre, en dehors du drame et des mélos. Je ne dis pas qu’on ne propose que des œuvres dans ces deux registres, mais on pouvait avoir l’impression que c’était plus facilement finançable.

En ce moment, aussi les choses ne vont pas bien dans le monde, entre les guerres, l’écologie. Il y a une sorte de refuge que l’on trouve à créer des œuvres comme celles-là, très viscérales.

Quelles sont vos premières et dernières rencontres, que ce soit en littérature et au cinéma ?

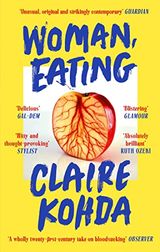

En littérature, je ne crois pas avoir lu de livres de vampires avant de devoir voyager pour la première de mon film. J’avais en tête que j’allais bientôt devoir répondre à des interview en anglais, donc je me suis dit qu’il fallait que je pratique. J’ai lu à cette occasion un très bon livre, Woman Eating de Claire Kohda, autour d’une vampire artiste dont la mère abusive est décédée. Elle doit faire face à ce deuil, et apprendre à être vampire toute seule, pour la première fois. Cet été, quand ce livre est apparu sur mes tablettes, je me suis dit que c’était le moment parfait pour lire un livre de vampire. D’autant qu’il traite du vampirisme dans le monde de l’art, ce que j’ai aussi trouvé très intéressant.

En littérature, je ne crois pas avoir lu de livres de vampires avant de devoir voyager pour la première de mon film. J’avais en tête que j’allais bientôt devoir répondre à des interview en anglais, donc je me suis dit qu’il fallait que je pratique. J’ai lu à cette occasion un très bon livre, Woman Eating de Claire Kohda, autour d’une vampire artiste dont la mère abusive est décédée. Elle doit faire face à ce deuil, et apprendre à être vampire toute seule, pour la première fois. Cet été, quand ce livre est apparu sur mes tablettes, je me suis dit que c’était le moment parfait pour lire un livre de vampire. D’autant qu’il traite du vampirisme dans le monde de l’art, ce que j’ai aussi trouvé très intéressant.

Le premier film de vampire qui m’a marqué, c’est sans hésitation The Hunger (1983) de Tony Scott. Du moins c’est le plus ancien dont je me rappelle. Le plus récent, ce serait La Morsure de Romain de Saint-Blanquat.