Bonjour Philippe. Tout d’abord pouvez-vous vous présenter ?

Mon nom est Philippe Charlier ; je suis médecin légiste, archéologue et anthropologue. Je dirige le Laboratoire Anthropologie, Archéologie, Biologie (LAAB) à l’Université de Versailles – Saint Quentin en Yvelines (Paris-Saclay).

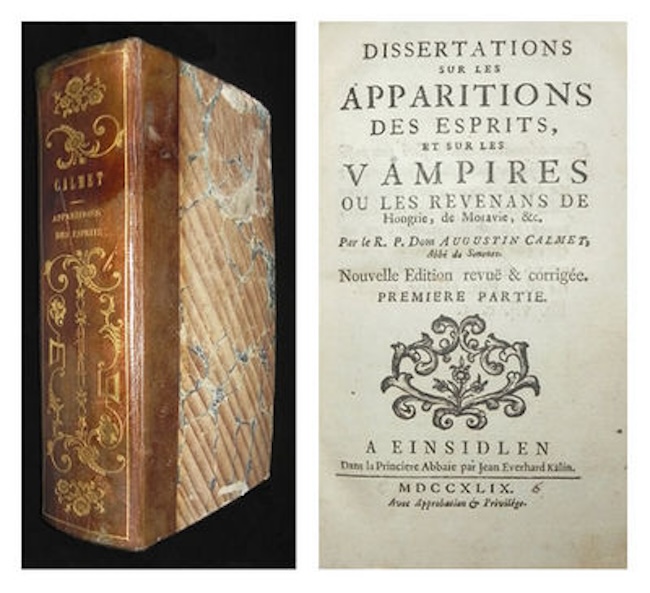

Courant septembre sortait aux Editions du Cerf une nouvelle édition du Traité sur les apparitions et les vampires, pour laquelle vous avez signé une copieuse préface et d’abondantes notes. Qu’est-ce qui vous a amené à vous pencher sur cet ouvrage du XVIIIe siècle ?

Ça fait très longtemps que je connaissais ce livre, que je l’avais lu et annoté. C’était à l’époque où je travaillais sur les mauvais morts déjà, qu’on appelle aussi malemorts. J’aime mélanger ce regard multiple du médecin légiste, de l’anthropologue et parfois même de l’archéologue sur des faits qui intéressent le corps humain. Alors, après avoir travaillé sur les fantômes occidentaux et non occidentaux, après avoir enquêté sur les zombies, je me suis dit qu’il fallait continuer ce cycle des mauvais morts — on peut aussi dire « des morts qui ne sont pas tranquilles » — avec les vampires. Je me suis retrouvé cloué dans un lit d’hôpital pendant près de deux mois avec Dom Calmet. J’en ai profité pour finir d’annoter son Traité à ce moment-là et c’est ainsi qu’est née cette édition. J’étais assez déçu de celles qui existaient déjà, sur lesquelles il y avait beaucoup d’erreurs de transcription. Elles ne proposaient pas non plus de remise en contexte du texte.

Ça fait très longtemps que je connaissais ce livre, que je l’avais lu et annoté. C’était à l’époque où je travaillais sur les mauvais morts déjà, qu’on appelle aussi malemorts. J’aime mélanger ce regard multiple du médecin légiste, de l’anthropologue et parfois même de l’archéologue sur des faits qui intéressent le corps humain. Alors, après avoir travaillé sur les fantômes occidentaux et non occidentaux, après avoir enquêté sur les zombies, je me suis dit qu’il fallait continuer ce cycle des mauvais morts — on peut aussi dire « des morts qui ne sont pas tranquilles » — avec les vampires. Je me suis retrouvé cloué dans un lit d’hôpital pendant près de deux mois avec Dom Calmet. J’en ai profité pour finir d’annoter son Traité à ce moment-là et c’est ainsi qu’est née cette édition. J’étais assez déçu de celles qui existaient déjà, sur lesquelles il y avait beaucoup d’erreurs de transcription. Elles ne proposaient pas non plus de remise en contexte du texte.

Je me suis dit aussi qu’il y avait peut-être un effet de rebond, suite à l’épisode d’Enquête d’Ailleurs que vous avez présenté et co-scénarisé, consacré à la Roumanie et aux vampires. Et ce même si le le mot vampire n’est pas encore ancré dans le langage à l’époque de Calmet. C’est sans doute une des choses les plus compliquées à analyser, ce basculement du vampire en tant que phénomène folklorique vers l’imaginaire et la littérature.

Je suis totalement d’accord avec vous. En effet, j’avais déjà travaillé sur Calmet au moment de la préparation de ce documentaire. Le livre m’a d’ailleurs accompagné en Transylvanie. À Cluj-Napoca, dans le train de nuit, je l’avais avec moi. Pour autant, avec cette édition, ce que je cherchais c’est vraiment repartir du texte source. Entre-temps, je me suis nourri d’autres figures extrêmement fortes sur le plan sémiologique, comme les fantômes et les zombies. J’ai voulu exploiter cette expérience pour essayer de mieux comprendre ce qu’on appelait à l’époque vampire, vroucolac, etc. Particulièrement dans le contexte de l’Europe du Sud, de la Grèce, d’une partie de la Turquie actuelle, et de l’Italie. Que ce soit également en Europe centrale ou de l’Est, voire même jusqu’aux portes de Paris, puisque certains des cas décrits par Dom Calmet se passent vraiment aux portes de la capitale. Pour moi, il y a l’idée d’une sorte d’âge de maturité. Fort de mon expérience avec d’autres figures de mauvais mort, il était temps d’utiliser ces connaissances pour essayer de mieux comprendre les vampires. Et m’intéresser à ce que Calmet en a fait, et ses contemporains ont attesté.

Je suis totalement d’accord avec vous. En effet, j’avais déjà travaillé sur Calmet au moment de la préparation de ce documentaire. Le livre m’a d’ailleurs accompagné en Transylvanie. À Cluj-Napoca, dans le train de nuit, je l’avais avec moi. Pour autant, avec cette édition, ce que je cherchais c’est vraiment repartir du texte source. Entre-temps, je me suis nourri d’autres figures extrêmement fortes sur le plan sémiologique, comme les fantômes et les zombies. J’ai voulu exploiter cette expérience pour essayer de mieux comprendre ce qu’on appelait à l’époque vampire, vroucolac, etc. Particulièrement dans le contexte de l’Europe du Sud, de la Grèce, d’une partie de la Turquie actuelle, et de l’Italie. Que ce soit également en Europe centrale ou de l’Est, voire même jusqu’aux portes de Paris, puisque certains des cas décrits par Dom Calmet se passent vraiment aux portes de la capitale. Pour moi, il y a l’idée d’une sorte d’âge de maturité. Fort de mon expérience avec d’autres figures de mauvais mort, il était temps d’utiliser ces connaissances pour essayer de mieux comprendre les vampires. Et m’intéresser à ce que Calmet en a fait, et ses contemporains ont attesté.

Il y a presque une espèce de mode archéologique pour le malemort. En Pologne, notamment, il y a eu de nombreuses exhumations ces dernières années, de squelettes ayant subi des rituels apotropaïques. Et on peut aussi mentionner la découverte faite à Venise par Matteo Borrini, ce fameux crâne avec une brique enfoncé dans la bouche.

D’où l’intérêt de revenir à l’œuvre de celui qui va être le premier à condenser les croyances desquelles découlent ces pratiques. En un seul ouvrage, Calmet va littéralement épuiser le sujet. Par toutes les anecdotes qu’il rassemble, il nous permet de mieux comprendre comment on en vient à enterrer des gens avec des serpes autour du cou, avec un pieu dans le thorax. Voire le fait de couper les mains et de les placer à la place des pieds (et inversement). Tous ces rituels que vous nommez apotropaïques et que moi j’appellerai plutôt nécrophobiques. En l’occurrence, ce qui les provoque, ce n’est pas la peur des morts, c’est davantage la peur du retour des morts. Ce traité offre donc de remettre en contexte les faits, et de mieux comprendre des découvertes archéologiques.

D’où l’intérêt de revenir à l’œuvre de celui qui va être le premier à condenser les croyances desquelles découlent ces pratiques. En un seul ouvrage, Calmet va littéralement épuiser le sujet. Par toutes les anecdotes qu’il rassemble, il nous permet de mieux comprendre comment on en vient à enterrer des gens avec des serpes autour du cou, avec un pieu dans le thorax. Voire le fait de couper les mains et de les placer à la place des pieds (et inversement). Tous ces rituels que vous nommez apotropaïques et que moi j’appellerai plutôt nécrophobiques. En l’occurrence, ce qui les provoque, ce n’est pas la peur des morts, c’est davantage la peur du retour des morts. Ce traité offre donc de remettre en contexte les faits, et de mieux comprendre des découvertes archéologiques.

Reste que s’intéresser au texte de Calmet, c’est aussi devoir se confronter avec les erreurs d’interprétation qu’il peut faire. Il a son spectre critique, qui est celui du catholicisme romain. On voit bien d’ailleurs dans son livre : il fait un pas en arrière, deux pas en avant… Au fur à mesure qu’il rédige, sa croyance évolue, tout simplement. Son adhésion aux faits change de la même façon. Il y a presque matière à faire une autopsie psychologique de Calmet du début à la fin de son ouvrage. Il utilise beaucoup les sources religieuses, mais il en tient compte avec une fiabilité totale, et c’est à mon sens une erreur méthodologique. Reste qu’on ne peut pas lui en vouloir : nous abordons cela depuis l’année 2024, alors que lui écrit au XVIIIe siècle. Il ne réfléchit pas de la même façon que nous, on ne fait pas le même métier. Nous n’avons pas le même sentiment vis-à-vis de la réalité qui nous entoure, ni par rapport à ce qu’on appelle le mystère de la divinité. Au final, je prends plutôt le Traité comme une somme d’anecdotes commentées. C’est cet aspect-là du travail de Calmet qui m’intéresse, sur les plans anthropologiques et méthodologiques. Les interprétations de l’auteur sont quant à elles faussées et bancales. Il a son spectre d’analyse qui est celui de la religion catholique romaine. Il met d’ailleurs sur un pied d’égalité la résurrection de Lazare (donc un miracle, littéralement) et n’importe quel autre récit de vampire qui sort de terre. Ça n’est pas comparable, mais lui est dans cette optique-là.

Je rapprocherais le travail de collecte de Calmet de celui de Sir James Frazer et son Rameau d’Or, ou des travaux de Salomon Reinach (Cultes, mythes et religions). Chacun d’eux compile de façon massive des anecdotes et les commente en les juxtaposant l’une l’autre. Et ce, en essayant tantôt de rassembler des sources très différentes, tantôt d’analyser avec les outils qu’ils avaient en main. Alors c’est pour d’autres siècles bien évidemment, XIXe et et début du XXe. Je pense sincèrement qu’il faut prendre Calmet comme un compilateur génial. Il puise ses informations auprès de diplomates, de commerçants, de lettrés, de philosophes et d’autres communautés religieuses. Il a un réseau de communication et surtout d’informateurs qui est absolument remarquable, et je crois que presqu’aucun cas de vampire ne lui échappe pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Pour le XVIIe, ce sont des témoins indirects — pour des raisons chronologiques bien entendu — mais pour tout ce qui est daté du XVIIIe, il a des témoignages quasiment de première main.

Je rapprocherais le travail de collecte de Calmet de celui de Sir James Frazer et son Rameau d’Or, ou des travaux de Salomon Reinach (Cultes, mythes et religions). Chacun d’eux compile de façon massive des anecdotes et les commente en les juxtaposant l’une l’autre. Et ce, en essayant tantôt de rassembler des sources très différentes, tantôt d’analyser avec les outils qu’ils avaient en main. Alors c’est pour d’autres siècles bien évidemment, XIXe et et début du XXe. Je pense sincèrement qu’il faut prendre Calmet comme un compilateur génial. Il puise ses informations auprès de diplomates, de commerçants, de lettrés, de philosophes et d’autres communautés religieuses. Il a un réseau de communication et surtout d’informateurs qui est absolument remarquable, et je crois que presqu’aucun cas de vampire ne lui échappe pour les XVIIe et XVIIIe siècles. Pour le XVIIe, ce sont des témoins indirects — pour des raisons chronologiques bien entendu — mais pour tout ce qui est daté du XVIIIe, il a des témoignages quasiment de première main.

On en a un petit peu parlé, le mot vampire apparaît en langue française en 1732 par l’entremise d’un article paru dans Le glaneur historique, qui mentionne justement l’affaire Arnold Paule et l’enquête « Visum et repertum ». Comment passe-t-on de votre point de vue de ces cas exotiques, à un projet tel que celui de Calmet ? Je ne crois pas que l’on dispose d’éléments permettant de comprendre réellement ce qui a poussé l’ecclésiastique à se lancer ? Un ouvrage comme celui-ci semble même un très éloigné de ses sujets habituels ?

Ce qu’il convient en premier lieu de préciser, c’est que le Traité est le deuxième livre. Le premier tome est consacré exclusivement aux apparitions des anges, aux phénomènes spirituels. Le traité, celui qui nous intéresse, c’est donc dans la continuité de son travail. Il fait déjà preuve de l’existence de la divinité, par l’apparition des anges, au travers du tome 1. Ensuite, puisqu’il n’y a que Dieu qui sait faire revenir les morts à la vie — et ça il l’écrit vraiment dès le départ : le démon n’a pas cette force, il n’y a que Dieu qui puisse le faire — il va s’intéresser soit à cet usage erroné, soit à ces faux morts tout simplement. À mon avis il est toujours dans cette logique. C’est un travail qu’il a préparé depuis bien longtemps, pour avoir cette somme d’information. Il lui a probablement fallu une dizaine d’années. Il n’a certes pas accès à Internet (!) mais il dispose d’une des bibliothèques les plus monumentales qui existent dans son abbaye de Senones. Il va également d’une abbaye à une autre pour aller lire, prendre des notes, etc. C’est pour cela que j’évalue la durée de la genèse de l’ouvrage à une bonne dizaine d’années afin de collecter toute cette matière première. Surtout qu’en parallèle, il écrit d’autres choses : il rédige des articles, des traités religieux ou spirituels. Mais en effet, on ne sait pas quelle « mouche le pique » pour se mettre à travailler sur le sujet après son édition commentée de la Bible, après son histoire monumentale de la Lorraine. On sait aussi qu’il s’intéresse à des choses qui sont très marginales, et qui prêtent à sourire. Comme la découverte d’ossements de dragon, je crois, lors du percement d’un puits en Alsace ou en Lorraine. Ça titille sa curiosité, il fait quelques kilomètres pour aller voir ce que c’est et poser un diagnostic. Il s’agit probablement de fossiles, d’ailleurs, mais toujours ce problème de l’interprétation. Pour le traité, il constate qu’il y a une vraie épidémie de vampires, de vroucolac, qui se fait jour en Europe de l’Est ou en Europe centrale. Lui, ça l’intéresse parce que ça interroge la définition même de la vie et de la mort. Ça questionne la porosité entre les enfers, le paradis d’un côté et le monde des humains. Ça titille, je pense, sa fibre religieuse et spirituelle, et il va essayer avec un pragmatisme qui n’est pas le nôtre de trouver des éléments de réponse. Sauf qu’au lieu de se référer à des ouvrages d’archéologie, d’anthropologie, d’ethnologie ou de médecine légale, ses textes de référence sont par définition tout autres : la Bible et la vie des saints. Donc, forcément, on ne dispose pas du même référentiel, et on n’en fait pas les mêmes interprétations.

Ce qu’il convient en premier lieu de préciser, c’est que le Traité est le deuxième livre. Le premier tome est consacré exclusivement aux apparitions des anges, aux phénomènes spirituels. Le traité, celui qui nous intéresse, c’est donc dans la continuité de son travail. Il fait déjà preuve de l’existence de la divinité, par l’apparition des anges, au travers du tome 1. Ensuite, puisqu’il n’y a que Dieu qui sait faire revenir les morts à la vie — et ça il l’écrit vraiment dès le départ : le démon n’a pas cette force, il n’y a que Dieu qui puisse le faire — il va s’intéresser soit à cet usage erroné, soit à ces faux morts tout simplement. À mon avis il est toujours dans cette logique. C’est un travail qu’il a préparé depuis bien longtemps, pour avoir cette somme d’information. Il lui a probablement fallu une dizaine d’années. Il n’a certes pas accès à Internet (!) mais il dispose d’une des bibliothèques les plus monumentales qui existent dans son abbaye de Senones. Il va également d’une abbaye à une autre pour aller lire, prendre des notes, etc. C’est pour cela que j’évalue la durée de la genèse de l’ouvrage à une bonne dizaine d’années afin de collecter toute cette matière première. Surtout qu’en parallèle, il écrit d’autres choses : il rédige des articles, des traités religieux ou spirituels. Mais en effet, on ne sait pas quelle « mouche le pique » pour se mettre à travailler sur le sujet après son édition commentée de la Bible, après son histoire monumentale de la Lorraine. On sait aussi qu’il s’intéresse à des choses qui sont très marginales, et qui prêtent à sourire. Comme la découverte d’ossements de dragon, je crois, lors du percement d’un puits en Alsace ou en Lorraine. Ça titille sa curiosité, il fait quelques kilomètres pour aller voir ce que c’est et poser un diagnostic. Il s’agit probablement de fossiles, d’ailleurs, mais toujours ce problème de l’interprétation. Pour le traité, il constate qu’il y a une vraie épidémie de vampires, de vroucolac, qui se fait jour en Europe de l’Est ou en Europe centrale. Lui, ça l’intéresse parce que ça interroge la définition même de la vie et de la mort. Ça questionne la porosité entre les enfers, le paradis d’un côté et le monde des humains. Ça titille, je pense, sa fibre religieuse et spirituelle, et il va essayer avec un pragmatisme qui n’est pas le nôtre de trouver des éléments de réponse. Sauf qu’au lieu de se référer à des ouvrages d’archéologie, d’anthropologie, d’ethnologie ou de médecine légale, ses textes de référence sont par définition tout autres : la Bible et la vie des saints. Donc, forcément, on ne dispose pas du même référentiel, et on n’en fait pas les mêmes interprétations.

On peut aussi souligner qu’il réédite deux fois son ouvrage. Une fois en 1751, une fois en 1759. Comment expliquez-vous cette obsession à vouloir approfondir sa recherche sur le thème ? Ça fait partie de sa méthode et il est à l’habitude de revenir inlassablement sur ce qu’il a déjà abordé ? Ou est-ce une manière de faire taire les critiques ? On connaît le commentaire de Voltaire sur le sujet, mais ce n’est pas la seule critique en fait qu’il a eu, notamment dans la sphère religieuse.

Son ouvrage a réellement très bien marché. Il y a des rééditions parce que ça s’est vendu, on ne prend pas le risque de rééditer un livre si c’est un « bide monumental ». Les critiques qui ont été faites ont forcément aidé, d’ailleurs. Regardez dans le marché de l’édition contemporaine, pour le coup c’est vraiment la même chose. Quand un ouvrage est critiqué ça peut soit le détruire, soit au contraire ça peut faire « monter la mayonnaise ». Pour Dom Calmet comme pour énormément d’auteurs déjà au XVIIIe siècle, les nouvelles éditions sont revues, commentées et augmentées. On rajoute des anecdotes inédites, on en profite pour modifier un tout petit peu le titre. Ça, c’est presque un effet commercial, si l’on peut dire, ou alors c’est pour répondre à telle ou telle critique qui a été faite. Et puis on corrige évidemment les coquilles, ce genre de choses. Pour moi, ces rééditions sont ainsi une marque du succès.

Son ouvrage a réellement très bien marché. Il y a des rééditions parce que ça s’est vendu, on ne prend pas le risque de rééditer un livre si c’est un « bide monumental ». Les critiques qui ont été faites ont forcément aidé, d’ailleurs. Regardez dans le marché de l’édition contemporaine, pour le coup c’est vraiment la même chose. Quand un ouvrage est critiqué ça peut soit le détruire, soit au contraire ça peut faire « monter la mayonnaise ». Pour Dom Calmet comme pour énormément d’auteurs déjà au XVIIIe siècle, les nouvelles éditions sont revues, commentées et augmentées. On rajoute des anecdotes inédites, on en profite pour modifier un tout petit peu le titre. Ça, c’est presque un effet commercial, si l’on peut dire, ou alors c’est pour répondre à telle ou telle critique qui a été faite. Et puis on corrige évidemment les coquilles, ce genre de choses. Pour moi, ces rééditions sont ainsi une marque du succès.

On a déjà abordé la question des faiblesses du Traité : l’ouvrage n’est pas forcément très analytique. Il y a énormément d’anecdotes relatées, mais finalement il n’en fait pas grand-chose.

Il les met bout à bout, mais parce qu’il hésite, le peu d’interprétation qu’il donne va tantôt dans un sens, tantôt dans l’autre. On comprend qu’au début il n’y croit pas. Alors que dans le milieu de l’ouvrage, il commence à y croire, tout du moins à s’interroger. Je ne dis pas qu’il doute en religion, non, mais il se pose vraiment la question de la réalité du phénomène. Sur la fin, on voit qu’il finit par abandonner complètement. Il énonce très clairement qu’on ne dispose pas de témoignage direct. Lui a des témoignages de première main, parce qu’on lui dit « voilà ce qu’on m’a rapporté ». Mais ça reste un témoignage indirect, et aucun individu ayant vu un vampire n’interagit directement avec Calmet. C’est une des démonstrations qui tient le coup dans Calmet : il y a toujours quelqu’un qui a entendu parler d’une personne ayant vu, mais personne n’a été en contact avec un vampire, ou interagi avec lui. Jusqu’à ce que l’Impératrice d’Autriche ordonne à un médecin d’aller constater immédiatement, sans délai et sans intermédiaire ce qu’on appelle vampire. Et à ce moment-là évidemment tout s’effondre. L’hésitation de Calmet montre que ce n’est qu’à la fin qu’il est en capacité de nous dévoiler son interprétation définitive, qui est vraiment celle d’une non-existence des vampires, sur le plan physique. Ce faisant, il établit à sa manière l’idée d’une existence psychologique, presque sociétale, des vampires. C’est-à-dire la cristallisation d’une peur vis-à-vis des mauvais chrétiens, voire des non-chrétiens, particulièrement les Turcs / Ottomans qui sont aux portes de l’Europe. Au sein d’une population dénutrie ou malnutrie — après des guerres — on est dans des périodes où il y a des épidémies, où l’on enterre de façon prématurée et en grande quantité. Notamment des gens qui sont vivants parfois, et qui évidemment finissent par mourir dans leur tombe… mais pas tout de suite. On ignore encore beaucoup la réalité physique des signes de décomposition, ce qu’on appelle « les signes de mort ». Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent que ça n’est pas pour rien que ces affaires surviennent à cette période-là et à cet endroit-là.

Ce qui est intéressant aussi, c’est l’effet traînée de poudre que ces cas vont avoir en Europe et jusqu’en France. Une dynamique à laquelle participe Calmet. Mais ce ne sont pas les premiers non morts dont il est fait état en Europe. Je pense notamment à William de Newbury, qui mentionne des cas équivalents dans l’Angleterre du XIIe siècle.

Il ne faut pas oublier que dans l’Antiquité grecque et romaine, il y a déjà des figures de vampire. C’est vraiment une figure de style, sur le plan anthropologique. C’est comme les fantômes. On parle toujours de l’âge d’or des fantômes au XIXe siècle, avec le spiritisme. Mais c’est occulter qu’on a connaissance de multiples histoires de fantômes durant l’antiquité gréco-romaine et égyptienne. Et si on se concentre ne serait-ce que sur le Moyen-Âge, nombreux sont les récits décrivant des couvents ou des abbayes assaillis par des fantômes. Avec un doute quant à l’interprétation : s’agit-il de démons ou de fantômes ? Jean-Claude Schmith a écrit un excellent ouvrage à ce sujet.

Il ne faut pas oublier que dans l’Antiquité grecque et romaine, il y a déjà des figures de vampire. C’est vraiment une figure de style, sur le plan anthropologique. C’est comme les fantômes. On parle toujours de l’âge d’or des fantômes au XIXe siècle, avec le spiritisme. Mais c’est occulter qu’on a connaissance de multiples histoires de fantômes durant l’antiquité gréco-romaine et égyptienne. Et si on se concentre ne serait-ce que sur le Moyen-Âge, nombreux sont les récits décrivant des couvents ou des abbayes assaillis par des fantômes. Avec un doute quant à l’interprétation : s’agit-il de démons ou de fantômes ? Jean-Claude Schmith a écrit un excellent ouvrage à ce sujet.

Mais, de fait, il n’y a pas une période d’or, mais bien plusieurs successives. Et pourquoi ces périodes-là ? Tout simplement parce qu’elles cristallisent la crise sociétale qu’est cette époque charnière entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe. On est à la fois face à une pression démographique, des guerres et aussi la confrontation entre deux cultures. Voire même trois : les catholiques romains, les orthodoxes et les Turcs musulmans. C’est un point de contact, et il nécessite donc une catharsis. Celle-ci prend forme au travers des vampires. Ce sont eux qui cristallisent toutes ces peurs, toutes ces angoisses de la société autour d’une figure métaphorique qui est celle du mauvais mort. De mon point de vue, il ne faut pas se poser la question de « est-ce que les vampires existent ou pas ? ». Il faut plutôt se demander « pourquoi les vampires existent et pourquoi les gens y croient ? », surtout à cette période-là. C’est plus une histoire des croyances qui est importante, et pas une histoire de la réalité des faits.

Comment expliquez-vous ce glissement du vampire vers la fiction, et cette idée que romanciers, nouvellistes et poètes vont aller puiser dans ce qui n’est jusque-là qu’une réalité folklorique ?

Plus qu’un glissement, je pense que c’est vraiment une rupture. Le vampire de Dom Calmet est une créature qui est absolument repoussante, issue des plus basses classes socio-économiques. Mais il va devenir une métaphore qui va pouvoir être esthétisée et idéalisée. C’est une sorte de canevas sur lequel vont pouvoir broder les écrivains. A commencer par Eminescu, un des premiers à utiliser la figure du vampire en Roumanie à l’époque romantique. On prend cette idée que des individus sortent de leur tombeau, et on va le faire de manière très esthétique. Il y a juste un détail, cette morsure au niveau du cou qui est vue de façon assez sauvage. C’est une morsure comme celle d’une bête sauvage chez Dom Calmet. et ça devient une sorte de baiser très sensuel presque un suçon, au niveau du cou, dans la littérature romantique. C’est là que surgit à mon sens ce que vous appelez glissement, et ce que je qualifierais plutôt de rupture. C’est une base sur laquelle vont broder les auteurs.

Quelles sont vos premières et dernières rencontres avec un vampire, en littérature ou au cinéma ?

J’ai encore en tête le Nosferatu de Murnau, qui reste pour moi le chef d’œuvre absolu. Par la suite, j’ai lu Anne Rice quand j’étais au collège ou au lycée. J’avais adoré Entretien avec un vampire. Ensuite j’ai vu le film, qui était lui aussi vraiment très bien. En revanche, les livres ultérieurs de la saga m’ont déçu : on sent qu’elle déroule le fil et que ça s’épuise. J’ai détesté Le vampire de Polidori, mais si ça se trouve je suis passé totalement à côté sans le comprendre… Le Dracula de Bram Stoker est long, un peu à l’image des livres du courant romantique comme Les Souffrances du jeune Werther, il faut du temps pour rentrer dedans. Par contre, on voit que dans ces ouvrages que j’ai cités ou dans les films, il y a des détails qui n’existent pas du tout chez Calmet. L’absence d’ombre et de reflet dans les miroirs, l’usage de l’ail ou encore la peur de la lumière sont des choses qu’on ne croise pas dans les premières affaires vampiriques. Ce sont vraiment des inventions littéraires et cinématographiques, que l’on prend dorénavant pour argent comptant. Elles vont se substituer ou se rajouter à un une réalité anthropologique, mais ça n’appartient pas du tout au « folklore » du vampire. Et ce qui est intéressant c’est que ce glissement entre les deux, on l’a également par rapport à la figure de Dracula. Il y a le Dracula historique et le Dracula de fiction. Faire la part des choses entre les deux aujourd’hui peut apparaître extrêmement compliqué, dans le sens où en Roumanie ils ont cette double optique vis-à-vis de Dracula. C’est potentiellement un moyen de faire venir des touristes sur place, mais ils ont aussi l’idée que c’est un personnage national, pour glorifier l’esprit de lutte face aux oppositions politiques et/ou religieuses.

J’ai encore en tête le Nosferatu de Murnau, qui reste pour moi le chef d’œuvre absolu. Par la suite, j’ai lu Anne Rice quand j’étais au collège ou au lycée. J’avais adoré Entretien avec un vampire. Ensuite j’ai vu le film, qui était lui aussi vraiment très bien. En revanche, les livres ultérieurs de la saga m’ont déçu : on sent qu’elle déroule le fil et que ça s’épuise. J’ai détesté Le vampire de Polidori, mais si ça se trouve je suis passé totalement à côté sans le comprendre… Le Dracula de Bram Stoker est long, un peu à l’image des livres du courant romantique comme Les Souffrances du jeune Werther, il faut du temps pour rentrer dedans. Par contre, on voit que dans ces ouvrages que j’ai cités ou dans les films, il y a des détails qui n’existent pas du tout chez Calmet. L’absence d’ombre et de reflet dans les miroirs, l’usage de l’ail ou encore la peur de la lumière sont des choses qu’on ne croise pas dans les premières affaires vampiriques. Ce sont vraiment des inventions littéraires et cinématographiques, que l’on prend dorénavant pour argent comptant. Elles vont se substituer ou se rajouter à un une réalité anthropologique, mais ça n’appartient pas du tout au « folklore » du vampire. Et ce qui est intéressant c’est que ce glissement entre les deux, on l’a également par rapport à la figure de Dracula. Il y a le Dracula historique et le Dracula de fiction. Faire la part des choses entre les deux aujourd’hui peut apparaître extrêmement compliqué, dans le sens où en Roumanie ils ont cette double optique vis-à-vis de Dracula. C’est potentiellement un moyen de faire venir des touristes sur place, mais ils ont aussi l’idée que c’est un personnage national, pour glorifier l’esprit de lutte face aux oppositions politiques et/ou religieuses.

Qu’en est-il de vos prochains projets ? Je sais que vous avez notamment récemment publié Fantômes yokai, qui s’intéresse au folklore japonais au travers d’estampes.

Je travaille sur une exposition qui ouvre en octobre, au musée du quai Branly – Jacques Chirac et se focalisera sur les zombis. Les zombis de Haïti, bien évidemment, mais on va également s’intéresser à la figure du zombie à travers le monde : en Chine, au Japon, en Inde et à Madagascar, par exemple. Je suis en train de corriger les épreuves du catalogue qui paraît chez Gallimard. On pourra d’ailleurs en reparler ensemble, étant donné que la figure du zombie recouvre en partie celle du vampire. Vous verrez que tout ça finit par s’interpénétrer.